Кровь есть жизнь…, или вампирическое славянство. Обзор фильма Роберта Эггерса «Носферату» (2024)

доктор Кшиштоф Карчевский

Недавно я посмотрел фильм «Носферату» режиссера Роберта Эггерса, премьера которого состоялась в Берлине 2 декабря, а показ в кинотеатрах США начался всего несколько дней назад. Как мне удалось посмотреть весь фильм менее чем за несколько часов? Я расскажу вам об этом в конце своего обзора данной работы.

Я не скрываю, что я был и, видимо, останусь критиком фэнтези, научной фантастики и ужасов, а проблема вампира (в частности, вампира, описанного в незабываемом готическом романе «Дракула» ирландца Брэма Стокера, опубликованном в 1897 году), крови как символа жизни, но также крови, связанной с бессмертием, прохождением через смерть, извращением жизни (кстати, в конце концов, вампир — это нежить, гигантская летучая мышь, питающаяся человеческой кровью, а не просто синоним обычной мертвой плоти) — одна из тем, которая больше всего интересовал меня как исследователя культуры. Поэтому я с нетерпением, но и с некоторой долей неуверенности ждал новую часть истории графа Дракулы/Орлока.

Творческий ремейк

Хотя фильм «Носферату» Р. Эггерса является лишь ремейком знаменитого и гениального немого фильма «Носферату. Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 года, но, конечно, уже в этом месте, в начале моего обзора, Хочу отметить, что это не «перепевка старого». Уверенный в превосходных способностях Р. Эггерса, создавшего захватывающие фильмы „The Witch” («Ведьма») (2015), „The Lighthouse” («Маяк») (2019) и „The Northman” («Нортман») (2022), но также с постоянным вопросом: сможет ли Р. Эггерс передать темную, кровавую и жестокую легенду Карпат и Германии/Англии, окутанную туманами Альбиона?, я спокойно приступил к просмотру вышеупомянутого фильма. С самого начала я понял, что это ремейк, не лишенный смелых (а значит, и спорных, поскольку смелость на самом деле подразумевает спорность) решений и идей. К счастью, это исключительно креативный и оригинальный ремейк. Он определенно отходит от клише ремейков.

Одним махом Р. Эггерс создал довольно удачное произведение, примиряющее традицию, выработанную фильмами и романом Б. Стокера «Дракула» 1897 года о вампире Дракуле, с собственной оригинальностью, свободным воображением и креативностью — а ведь, как мы знаете, каждое художественное творение требует свободы воображения. Тем более, что это довольно ремейк, а не очередной фильм о вампирах. Напомним, что ремейк по определению самого названия — это, по сути, лишь повторение, правда, с новыми украшениями, но прежде всего повторение, а в случае с «Носферату» Р. Эггерса понятие «творческий ремейк» приобретает значение. Более того, в «Носферату» создатель «Ведьмы» и «Маяка» ссылается не только на гениальное произведение Ф. В. Мурнау, но и косвенно на другие фильмы. Какие конкретно фильмы? Ниже я расскажу об этом подробнее.

Вездесущая тьма и множество оттенков темно-синего цвета

Давайте перейдем к конкретике. Прежде всего: декорации, фон и архитектура мест действия, происходящего в фильме Р. Эггерса. В фильме преобладает вездесущая тьма, черный цвет и темные цвета (все оттенки темно-синего и серого). Например, рыночные пейзажи и интерьер квартиры Томаса и Эллены Хаттер строгие и имеют довольно серое освещение. Фильм на подавляющее время погружен в темные тона, что усиливает не только тревогу, ужас (что вполне объяснимо, учитывая, что это фильм ужасов - «очевидно очевидно»), но и, в какой-то степени, депрессию. И светящиеся, золотистые и огненные цвета время от времени появляются, да, но только в виде свечей и огня, и почти всегда в сопровождении тревожной, подавляющей и отталкивающей (да! — отталкивающей), бесконечной тьмы. По-настоящему электризующая смесь ужасов.

Замок Дракулы — оплот зла, тьмы и жестокости

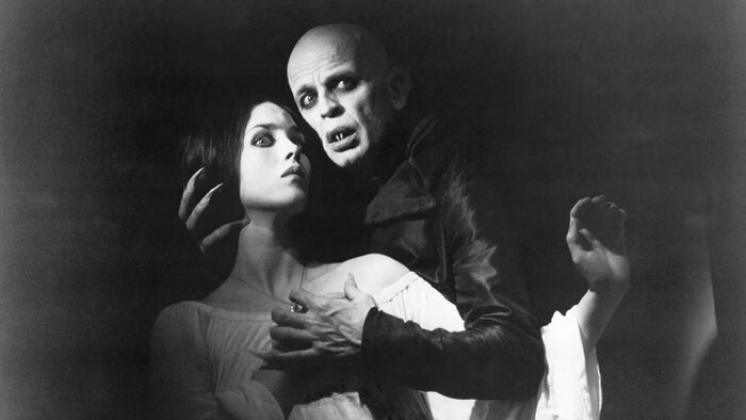

Идем дальше: замок Орлока (на самом деле Дракулы, поскольку фильм «Носферату — Симфония ужаса» был — как мы знаем — несанкционированной экранизацией произведения Б. Стокера) в фильме Р. Эггерса взят прямиком из человеческих кошмаров: всеобъемлющая тьма, стены замка немного запущены, темные, мрачные и действительно старые, кажется, что там таится осязаемое зло, просто надо почувствовать клаустрофобию, отвращение, отвратительность и ужас - немного как в более ранний ремейк «Носферату» Ф. В. Мурнау, то есть фильм под названием «Носферату: Призрак ночи» Вернера Херцога с Клаусом Кински в замечательной роли Орлока, который также является экранизацией романа Б. Стокера. Там, в фильме Р. Эггерса, нет следа знакомых романтических интерьеров или ухоженных, изысканно оформленных покоев в замках, столь знакомых по фильмам студии Hammer Films Production 1950-х или 1970-х годов («Дракула» (или «Ужас Дракулы») Теренса Фишера с Кристофером Ли в блестящей роли Дракулы (1958 г.). Там царит отталкивающее, полное, как бы «удушающее», отвратительное зло — зло, олицетворяемое самим Орлоком. Здесь не может быть сочувствия, отождествления зрителя с Орлоком, очарованности, безграничного восхищения этим вампиром.

Конец романтической любви?

Так что не ждите от этого фильма еще одной тошнотворно-романтической истории о «любви», «утратах» и «дилеммах». Кстати, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» 1992 года у Дракулы, к сожалению, были такие «романтические» колебания: либо жажда крови (и потеря живой возлюбленной) — либо вечная любовь и отказ от своей похоти; либо любовь — либо дикое, атавистическое, почти животное стремление к крови. Характер самого Орлока — это квинтэссенция Зла (с большой буквы З!). Единственные чувства, которые может испытывать здоровый человек по отношению к вампиру Орлоку и злу в этом фильме в целом, — это только отвращение, страх, настоящее омерзение, даже ненависть, и весь фильм Р. Эггерса прекрасно передал это зло — как визуально, так психологически. И за это, я думаю, Р. Эггерса следует поздравить. Этот фильм как будто говорит, что Орлоком нельзя и не следует восхищаться, потому что Орлок — воплощение зла — слуга самого Сатаны. Да, в этом фильме еще присутствуют романтические следы (тоска по вечной любви) из «Дракулы» Ф. Ф. Копполы, но здесь они успешно подавляются наслоением зловещих черт вышеупомянутого Орлока.

Архетип вампира как демонической и бесчеловечной силы

Более того, стоит подчеркнуть, что величайшим достоинством этого фильма является создание образа самого Орлока. Р. Эггерс представляет Орлока как вампира — внимание — на самом деле крайне мстительного, жестокого, злого до мозга костей, настоящего садиста. Действительно, вампир, как его описывает Р. Эггерс, может и должен быть по определению отталкивающим, именно античеловеческим, и его природа ближе к темным инстинктам жизненной девиации, животной природе (в уничижительном смысле, конечно), чем к человеческой природе. Орлок — как говорит Р. Эггерс «между строк» — всегда жесток, безжалостен, повелитель разрушения и смерти, просто — как я уже сказал — слуга сатаны. Это, пожалуй, самый мрачный, наполненный тьмой, садизмом, злом, античеловеческий образ Орлока в этом фильме. И я скажу больше: на данный момент это фактически единственный фильм, показывающий природу зла, столь отвратительную для человека: жестокую и отвратительную. А зло и натура Орлока в этом фильме прямо противоположны человеческой природе. И здесь Р. Эггерс лучше всего уловил содержание, связанное с персонажем Орлока в «Носферату» Ф. В. Мурнау; ближе всего подошел к оригинальному Орлоку из «Носферату» 1922 года. Вы не верите? Подумайте об этом: даже в ремейке В. Херцога персонаж Орлока был вдумчивым, как будто одурманенным какими-то психотропными препаратами, почти безобидным, он имел почти человеческую природу под видом деформированного существа, а его движения были очень, очень медленными. Продолжаем: «Дракула» Тода Браунинга с Белой Лугоши в знаменитой роли графа Дракулы 1931 года и — в совершенно иной форме — «Дракула» Теренса Фишера, предлагающий характер Дракулы как хищного, отчасти животного, совершенно жестокого лицa, но в этих фильмах все это как бы «спрятано» под маской обаятельного, порой довольно мрачного, но в целом обаятельного и утонченного аристократа. И вот теперь, после выхода фильма «Носферату», Р. Эггерс показал свое истинное, отталкивающее лицо, без всяких завес. Здесь персонаж настолько злой, настолько садистский, настолько жестокий, что невозможно скрыть его отвратительное лицо. Уже в самый первый момент, когда Томас Хуттер — агент по недвижимости в Висборге — приезжает в разрушенный замок Орлока, мы чувствуем холод, тревогу, ощущение зла: комната Орлока погруженa в бесконечную тьму, и свет сияет только с дальнего фона. Примечательна сцена первой встречи Томаса с Орлоком — поначалу мы не можем ясно разглядеть лицо Орлока, но нам становится не по себе, когда мы слышим его мрачный, зловещий голос.

В частности, искреннего восхищения заслуживают черты лица и силуэт Орлока. Эти черты показывают животную природу, иногда немножко схожую с «Дракулой» Ф. Ф. Копполы, но — внимание — здесь поза этого вампира только вызывает ужас: силуэт Орлока массивен и высок одновременно; черты лица указывают на то, что Орлок — натура демоническая, дьявольская, жестокая, способная на беспощадное убийство.

Вампир? Только Влад III Цепеш

Интересно, что Р. Эггерс изображает вампира Орлока как сильного мужчину с мощными плечами, редкими длинными волосами и — внимание — усами. Да, да, усы. Здесь Р. Эггерс смело отошел от стереотипов внешности Орлока/Дракулы, где этот вампир всегда не имел ни бороды, ни усов. Да, в фильме Ф. Ф. Копполы «Дракула» у вампира, о котором идет речь, на одном из лиц были элегантные усы, но в других его «воплощениях» их не было. Кстати, упомяну, что у этого вампира было целых три «воплощения»:

а) как пожилой и почти неестественно бледный старик с очень длинными волосами,

б) как огромная летучая мышь,

в) как викторианский, молодой и красивый джентльмен, с ухоженными усами, во фраке и шляпе.

Только в фильме Р. Эггерса усы впервые подчеркнуты столь сильно, и на протяжении всего фильма мы видим вампира с густыми усами и редкими длинными волосами. Почему я уделяю этому столько внимания? Что ж, посмотрите на изображения Влада III Цепеша, господаря Валахии XV века, известного своей жестокостью по отношению к врагам Валашского княжества. Физическое сходство между Орлоком в фильме Р. Эггерса и изображениями Влада III Цепеша просто поразительно. Я подозреваю, что, возможно, Р. Эггерс намеренно ссылался непосредственно на изображения упомянутого господаря. Также использование усов для создания физического творения. Кроме того, усы, пожалуй, единственное исключение, поскольку усы Дракулы/Орлока — это действительно смелый и спорный ход. Наконец, я посмотрел некоторые комментарии в социальных сетях. Действительно, все споры и обвинения в адрес образа вампира в представлении Р. Эггерса на самом деле вызваны пышными усами упомянутого Орлока. Для меня усы в этом фильме — большой плюс. Те, кто уже привык к образам Дракулы через призму фильмов Ф. В. Мурнау, Т. Браунинга, Т. Фишера или Ф. Ф. Копполы, будут, мягко говоря, удивлены. Поэтому стоит быть открытым и дать волю творчеству Р. Эггерса.

Вампирический, славянский Восток

В этом фильме есть еще один интересный аспект. А именно, впервые, может быть, неосознанно, Р. Эггерс уловил и вынес на свет все подсознательные тревоги, страхи, но также и иррациональные увлечения тогдашнего западного человека (точнее: Западной Европы): англичанина, немца, ирландца, и т.д. по отношению к славянскому миру, который расположен примерно к востоку от Одера и в районе Балкан, где, среди прочего, таинственные леса и величественные горные хребты Карпат. Он присутствует в коллективном сознании славян в таких областях, как: В балканских степях и лесах сформировался архетип вампира как зловещего существа, жаждущего человеческой крови. Да, похожие мифы о нежити, пьющей человеческую кровь, можно найти и на других континентах, но в европейском созвездии на ум приходит только славянский вампир, конечно, через романы Б. Стокера.

Из режиссеров, адаптировавших роман ирландца для экрана, Р. Эггерс довольно сильнее всего опирался на славянские народные сказки. По моему мнению, историческая верность и ссылки на каждую традицию, и в частности на славянскую традицию, восходящую к дохристианским временам, вера в мир призраков, утопцев, водяных, стрыг, вампиров, полудниц, присутствие о подземной стране Навии и т. д., представляют большую заслугу в реконструкции славянской культуры, в том числе и в ее более темных аспектах. Более того, Р. Эггерс, как бы «между строк», а точнее, между строк сценариев и кадров своего фильма, сохраняет прочнейшую связь не только с традицией славянских народных преданий и с видением вампира, представленным в фильме Ф. В. Мурнау, но также - что интересно - с образом всех славянских земель и Востока, интерпретированным тогдашними людьми, жившими в эпоху пара, электричества, промышленности и науки, западными европейцами, которые затем были воодушевлены воображением неизведанных территорий Восточной Европы, где таятся тайные силы тьмы, которые пока что спят в бездне подсознательного коллективного «я», скрываясь под наслоениями христианизации, проводимой Восточной Церковью.

Р. Эггерс вновь пытается творчески художественно и в то же время вполне достоверно воссоздать на этот раз не политеистический мир викингов, мир героизма, жестоких сражений, славы и мести за смерть отца („The Northman”) и не древнеанглийские легенды о ведьме („The Witch”), а именно славянское фольклорное наследие о вампирах, переосмысление Б. Стокера, и особенно «Носферату» Ф. В. Мурнау (последняя, самая трогательная сцена с образом смерти Орлока), а также отсылает к известным, популярным мифам в подсознании западных европейцев не только в отношении видений вампиров, но и в отношении видений славянства. И я думаю, что самым интригующим моментом в образе вампира Орлока является непреднамеренная отсылка не только к самому Владу III Цепешу, но и - весьма косвенно, как отдаленный отголосок - к... не угадаете - типичный, прямо-таки стереотипный образ казака из степей Приднепровья. Ну а вампир Орлок имеет не только пышные усы, но и прическу, весьма напоминающую прически казаков XVII века, представленные, например, в фильме «Тарас Бульба» Владимира Бортко по одноименному роману Николая Гоголь. Вампир Орлок на картине Р. Эггерса на самом деле частично лысый, если не считать длинных волос на макушке, зачесанных на левую сторону. «Настоящий казак-вампир из Трансильвании» — так описывает себя человек, испытывающий отвращение к новому образу вампира Эггерса и жаждущий более романтичной и западной аристократической версии вампиризма, показанной, например, в «Дракуле» Т. Браунинга и Т. Фишера, и чем больше Ф. Ф. Коппола, отреагировал бы. «Или, может быть, Эггерс перепутал Трансильванию с Украиной?» - другой бы рассердился, увидев кадры нового Орлока. На самом деле, даже я бы обвинил его в том, что он отождествляет Орлока более не с историческими образами Влада III Цепеша из XVI века, а со стереотипным образом степного казака из Сечи. Кстати, на одной из самых популярных картин того века мы видим того же Влада с густыми усами и длинными волосами (слегка волнистыми и ниспадающими до лопаток). Однако я бы поспорил с вышеприведенными скептическими голосами зрителей.

Р. Эггерс — возможно, неосознанно — даже точно реконструирует образ мышления самого Б. Стокера и других западных людей, живших в то время. Ведь в то время Восток в его более широком, лесостепном понимании, то есть не только Валахия или Венгрия, но и Беларусь или Россия, был объектом пламенных, радикальных, иррациональных, амбивалентных чувств: от страха до очарования и восторга. Недоступные леса, коварные болота, скрытые озера, гордые горы — все это возбуждало воображение рядового гражданина в индустриально развитом и десакрализованном мире, полном социально-экономических диспропорций, либо к страху перед неизведанным, либо к необъяснимому восторгу от раскрепощенных эмоциональных пластов, и особенно к увлечению темной стороной славянства и — шире — человечества. Я не знаю, сознательно ли Р. Эггерс создал образ Орлока, по сути напоминающего казака. Однако я думаю, что это не подсознательное отношение сегодняшнего Запада к Украине, будь оно уничижительным или позитивным. Р. Эггерс реконструировал Орлока как архетип, взятый непосредственно с Востока, именно - заметьте - как его видели западные, тогдашние леди и джентльмены, потому что Восток - с точки зрения жителей Великобритании или Германии, конечно - это не только леса и горы, но также степи и другие ландшафты, связанные с Востоком, с огромными просторами лесов и степей, землями Евразии, а также со всей одеждой, образом жизни и прическами, типичными там, за пределами мира индустриализма и скучной, плоской жизни, мира, насыщенного с рационализмом, сциентизмом, излишней утонченностью и лицемерием буржуазной культуры, лишенной таинственности, мистицизма, высшего, подлинно духовного измерения, уничтоженного культом «новых идолов» «разума» и «науки». Р. Эггерс, как будто бы, невольно упомянул о конфликте между рационалистической цивилизацией Запада, географические границы которой заканчиваются где-то в Центральной Европе, и цивилизацией Евразийского Востока (в широком смысле, конечно), полюсом которой является, конечно, Россия; тайной, мистической цивилизацей, неизвестной западным людям, глубоко духовной, иррациональной, пропитанной темными духовными силами, часто дремавшми даже до Иисуса Христа; цивилизацей со всеми ее владениями, включая ее темное измерение. Вспомним, что южная часть Восточной Европы — как фронтир в целом, подверженным влиянию двух миров: мира западного христианства и мира восточного христианства — уже является западной периферией православного влияния, а потому, по сути, православно-евразийско-русской цивилизации [1]. Княжество Валахия и княжество Молдавия уже представляли собой формы государственности, тесно связанные союзами не только с Византийской и Османской империями, но и с государственностями Руси и Русского царства. А со стереотипом евразийского, «варварского» Востока видение Влада III Цепеша ассоциируется на Западе еще меньше, чем видение степного казака.

Р. Эггерс ли использовал такой прием, прослеживая ход мышления тогдашних западноевропейцев и как бы «чувствуя» в их подсознании отношение к таинственному, стихийному Востоку, насыщенному вампирами, стригоями, водоносами и другими темными силами? Вопрос остается открытым (лично я сомневаюсь, что Р. Эггерс специально создал такой «казацкий» образ вампира), но, на мой взгляд, сходство Орлока с казаком с Днепра совершенно не является отсылкой к Украине, даже если оно сдержанное и завуалированное. Напротив, образ вампира у Эггерса, тесно напоминающий стереотипное видение казака, непреднамеренно интерпретируется здесь как образ вампира с таинственного Востока, вампира жестокого, безжалостного, поистине авторитарного в своем поведении и т. д. спонтанно. Ведь казак вообще стереотипно ассоциируется с «дикой» свободой, варварством, понимаемым, конечно, как противостояние жестким правилам цивилизации, и с бескрайними степями, а степи расположены на огромном пространстве евразийской земли. Робко создавая образ вампира с длинными редкими волосами на макушке и с густыми усами, Р. Эггерс напоминает нам, что вампиры в Европе существуют только там, где живут славяне, где границы мира славянской культуры и менталитета начинают появляться. Это показывает нам, что «Дракула/Орлок» — это литературная переинтерпретация легенд девятнадцатого века, которые составляют важные элементы, даже их темные стороны, славянства, и что славянство, в свою очередь, является самой сутью и неотъемлемой частью лесостепной и традиционно-авторитетной Евразии. Да, я хотел бы подчеркнуть, что обращение Р. Эггерса к архетипам Востока, славян, лесостепной Евразии с образом, напоминающим степного казака, весьма завуалировано и крайне опосредовано, надо быть внимательным к отдельным моментам и обращать внимание к деталям ритуалов или (тем более) к одежде и фигуре Орлока, но его, безусловно, больше отличает его якобы «евразийская» и «восточная» натура, чем в других, более ранних экранизациях романов Б. Стокера о Дракуле.

Носферату / Орлок / Дракула по Р. Эггерсу — вампир, душа и тело которого (если так можно выразиться) являются относительно наиболее славянскими, а значит — шире — евразийскими. Здесь нет столь важного элемента западного аристократизма. Орлок Р. Эггерса ни в коем случае не является аристократом в западном понимании этого слова. Орлок — режиссер последней части «Носферату» — как бы напоминает о себе — правда, только между строк — Влада III Цепеша. Он не граф, а князь, или, точнее, господарь — конечно, жестокий и авторитарный, с жаждой человеческой крови, голый, грубый, прямо-таки животное господство, правление, власть, безнравственность, тьма.

Более того, столь робкое и косвенное указание в последней версии рассказа Р. Эггерса о вампире на более традиционные, консервативные, исконно славянские этнокультурные корни, а конкретнее: на темные стороны, скрытые глубоко в славянском подсознании (польском, русском и т. д.), рудименты времен, когда еще не было христианских миссионеров, но все еще сохранившиеся в христианских преданиях среди крестьян, отчасти совпадают - как ни странно - с тем, что философ Александр Дугин трактует об архетипе вампира - как о демоническом, нечеловеческое существо, пьющее человеческую кровь только для того, чтобы существовать вопреки устоявшимся законам жизни и смерти - как проявление извращения цикла бытия: жизнь - смерть - жизнь, где смерть - лишь переход, еще одна стадия после когда человек начинает жить новой жизнью. По мнению этого философа, архетип вампира — это архетип зла, а значит извращения жизни, зла, истоки которого восходят к древнему, далекому, дохристианскому периоду. Хотя в этом фильме, конечно, нет прямого упоминания о дохристианском происхождении архетипа вампира или о связи вампира с мифами, ритуалами или богами Перуном или Сварожицем, в «Носферату» Р. Эггерса есть поразительная сцена, где цыганские крестьяне убивают вампира, пронзая его сердце колом, и верят, что вампир — это зло. Конечно, этот способ умерщвления нежити также является поэтической вольностью романа Б. Стокера и множества фильмов, снятых по нему, но Р. Эггерс снова упоминает народные легенды о вампире как существе, отрицающем Бога и христианским принципам, существe, подверженное злу и тьме, по сути, существe, само существование которого подтверждает аберрацию жизни, т. е. существование, питающееся человеческой кровью, и поэтому убивающее человеческую жизнь - в конце концов, «кровь - это жизнь», как гласит девиз вампиров говорит. Как будто режиссер «Носферату» из 2024 года напоминает нам, что только крестьяне на Балканах и в других районах, населенных южными славянами, знают, кто такой вампир на самом деле. И самое главное: Р. Эггерс вновь раскрывает истинное лицо вампира Дракулы/Носферату/Орлока — бесчеловечное, ужасное, дьявольское лицо, точно описанное христианскими народными легендами.

Вспомним истоки славянского архетипа вампира, описанные вышеупомянутым русским философом в его книге «Конспирология», изданной в 2005 году в Москве:

«В основе сюжета о вампирах лежит древнейший миф о зимнем солнцестоянии, который является типичным для многих других наиболее сакральных сюжетов архаических и более современных мистерий. (…)

Легенды о вампирах представляют собой, безусловно, демонизированные и переведенные в темные уголки народной памяти сюжеты, связанные с древнейшими солярными инициатическими мистериями. Подобно тому, как дохристианские боги (даже самые светлые и благие) были отождествлены позднее с темными демонами, так и великое солнце изначальной традиции было соотнесено с мрачными историями про трансильванских чудовищ. (…)

>>Вампир<< — это дохристианское понятие >>души,,, проходящей через критическую точку >>зимнего солнцестояния,,, паузу смерти, за которой следует новая жизнь, новое рождение.

В христианстве этот древнейший сакральный сюжет перешел в светлое повествование о судьбе Спасителя, который своей смертью привел человечество к новой и благодатной божественной жизни. Изначальный сюжет о спуске солнца в лабиринты тьмы и его новом воскресении присутствует и в православном учении. И поразительно, что соучастие в этой новой божественной жизни христиан происходит именно через вкушение крови Господней!

В другом христианском таинстве — крещении — верующий умирает (трижды погружаясь в крещальную купель), чтобы воскреснуть вместе с Христом и облечься в новые белые одежды избранных.

Кроме того в православии есть тема, еще более точно напоминающая древнейший архетип — >>сошествие Спасителя во ад<<. Христос после распятия спускается в самые нижние регионы творения, чтобы вывести оттуда томящихся в ожидании Воскресения праотцев, патриархов, пророков, царей, праведников.

В сюжетах о вампирах тот же самый сценарий повторяется в темном, мрачном ключе — вместо солнечного воскрешения плоти в момент Второго Пришествия, здесь речь идет о зловещем пробуждении кадавра в темноте могильного склепа. Вместо солнечной новой жизни в вампире мерцает обрывочное тлеющее существование. Вместо жертвенной крови Сына Божия монстры Трансильвании насильственно пьют животную кровь обычных человеческих существ... (…)

Сюжеты и мифы древних времен, безусловно, несут в себе некие тревожные элементы, поскольку чаще всего от них сохраняются наиболее низкие, магически-материальные аспекты, тогда как духовные и небесные части впитываются новыми религиозными институтами, интегрируются в новый контекст. (…)

Иными словами, легенды о вампирах в их архетипическом измерении являются отголоском древней традиции, связанной с высшей новогодней мистерией солнца. В них воплощена убежденность человека традиции, что смерти — как полного конца — просто не существует, что за роковой чертой могилы, безусловно начинается новое существование, и это существование так же конкретно и материально, так же реально (или так же призрачно, если угодно), как и земное» [2]. А в другом контексте А. Дугин говорит о том, что архетип вампира является подтверждением извращения, аберрации, отклонения жизни: «Русского человека ужасает не столько недостаток и отчужденность жизни, сколько ее излишества и аберрации. Отсюда и доминирующий славянский мотив вампира. Вампир — это избыток жизни. Он должен был быть мертв, но почему-то это не так» [3]. Темный архетип вампира, связанный с областью зла и тьмы, сформировался в славянском сознании, трансформировавшись из судьбы души и ее прохождения по циклу: жизнь - смерть (зимнее солнцестояние) - жизнь в аберрацию история нежити, которая для того, чтобы существовать (а не просто жить в полном смысле слова!), должна пить человеческую кровь из жертвоприношений. Вампир как темный архетип помещен в славянское подсознание вместе с другими, среди которых древние, дохристианские, исконно славянские боги, ушедшие в глубины бездны их коллективного подсознания. А. Дугин подчеркивает, что архетип вампира имеет дохристианское происхождение и в то же время имеет славяно-христианский характер, а точнее: является элементом негативной, темной стороны жизни природы, в том числе и жизни человечества, свидетельствует об отклонении жизни. А фильм «Носферату» 2024 года режиссера Р. Эггерса наиболее ярко, хотя и под слоем визуального, вестерн- и готического сеттинга, подчеркивает три аспекта:

- генезис, восходящий к загадочным, древним, дохристианским временам,

- христианский характер (вампир как темное и демоническое существо),

- аберрация, связанная с жизнью и тайнами прохождения человека через последующие стадии: жизнь - смерть - жизнь (девиз "кровь - это жизнь").

Галактика архетипов

Однако в этом произведении Р. Эггерса присутствуют и другие архетипы, что, естественно, делает фильм еще более привлекательным. Философ Альбин Эберхарт фон Франц, прототипом которого послужил герой Абрахам ван Хельсинг из романа Б. Стокера «Дракула», является архетипом мага (служащего Свету), поскольку он имеет дело со старыми и забытыми верованиями и ритуалами, алхимией, эзотеризмом, мистицизмом и со всем этим, что традиционная, рационалистическая наука объяснить не может. По моему мнению, это своего рода альтернативная, более тёмная наука, хотя на стороне Бога, добра, красоты, любви она является антагонистом вампира. У него более открытый и свободный ум, чем у тогдашних, стереотипных ученых того времени. Более того, образ фон Франца еще более выражен на фоне другого героя — доктора Вильгельма Зивера, который пытался лечить Эллен Хуттер методами традиционной медицины. Конечно, безрезультатно. Вильгельм Зивер является архетипом тогдашной просветительской науки.

Отдельная тема — упомянутая выше Эллен Хаттер. Это архетип женственности в ее просемейном варианте: она просто ангельски хороша, честна и скромна по характеру, занимается домашним хозяйством вместе со своим мужем Т. Хаттером. Кстати, здесь Лили-Роуз Депп сыграла превосходную роль. Также актер Билл Скарсгард отлично сыграл роль Орлока, а финальная сцена с Орлоком и Элленой просто незабываемая и лучшая.

Кроме того, Эллен Хаттер также является архетипом жертвования собственным существованием ради общего блага. В трогательной финальной сцене она добровольно жертвует своей жизнью, позволяя графу Орлоку выпить ее крови и хитро удерживая его до рассвета, когда пропоет петух и выйдет солнце — смертельный враг вампира, — и так они умирают вместе: Эллен от недостатка крови и Орлока из-за присутствия солнечного света. Благодаря жертве Эллен жизнь человеческого рода вновь продолжится по своему естественному циклу, а не по законам, навязанным вампиром, то есть существованию в качестве нежити, поиску человеческой крови и существованию во тьме.

Если мы говорим о Т. Хаттере, то это другой архетип, а именно архетип мягкого, спокойного, интеллигентного человека и, прежде всего, верного и любящего Эллен по своему характеру. Более того, Эллен и Томас Хаттер являются образцами христианской супружеской добродетели.

Наконец, было бы несправедливо писать этот обзор, если бы мы не упомянули Герра Нока — основанного на персонаже Ренфилде из романа Б. Стокера «Дракула». Это архетип безумца-раба Орлока, лишенного собственной воли и собственного мнения, лишенного личного достоинства, столь необходимого человеческой природе. Показан в фильме как отвратительный персонаж.

Зловещий голос и жестокая «любовь»

Тон голоса Орлока также ужасает. У Орлока низкий голос, он говорит почти неестественно медленно, и в его высказываниях мы слышим либо гнев, либо хитрость, либо приказ, не знающий даже малейшего сопротивления. Да, в сцене, где он пьет кровь из тела Эллены, Орлок в начале открыто признается, что любит Эллену, но эта «любовь» продиктована жаждой крови, поверхностным, «животным» сексом и жестокостью. Любовь вампира к человеческой женщине — а это одна из причин популярности и «разогрева» образа из демона в существо, жаждущее искренней, романтической любви, — была обыграна бесцеремонно, совсем иначе, чем в любовных романах. Словно перемещаясь и поднимаясь, как туман над полями в этом фильме, мысль коварно проникает в наш разум, что хотя вампир иногда может даже любить женщину, в конечном счете только как объект, полезный объект для удовлетворения своей потребности выпить. кровь, которая эквивалентна жизни, и даже косвенно и символически завуалированное желание физического сношения.

Такова природа жестокости, ненависти и зла, и мрачный тон голоса прекрасно ее выражает. Что удивительно — вампир в фильме Р. Эггерса пьет кровь не через шею или конечности жертвы, а через грудь. Это, мягко говоря, странно, учитывая традицию, которой придерживаются другие фильмы о Дракуле.

Более того, фильм «Носферату» Р. Эггерса в большей части достаточно точно следует как сценарию романа Б. Стокера и других фильмов, снятых по этому роману, так и характеристикам других персонажей. В основном потому, что действие иногда отклоняется от сюжетной линии, показанной в «Носферату: Призрак ночи» В. Херцога, например, сцена, когда Т. Хаттер находит гроб в замке вампира Орлока, а тот просыпается из гроба, и они оба начинают сражаться друг с другом. Орлок побеждает Т. Хаттера и впоследствии выпивает кровь юноши. Более того, есть также такие сцены, как вышеупомянутое убийство другого, неназванного вампира цыганскими крестьянами, когда агент по недвижимости направлялся в замок Орлока, или сцена экзорцизма, проведенная православным священнослужителем над Т. Хаттером после того, как Орлок ранее выпил кровь последнего. Т. Хаттер. Кстати, даже православие в этой картине Р. Эггерса — отчасти аналогично «Дракуле» Ф. Ф. Копполы — с его мистицизмом и богатой орнаментацией икон, множеством свечей и священнических облачений — трактуется как церковное сооружение, борющееся с нечистой силой. тьмы, но и как неотъемлемая часть «дикого», «варварского», опасного, еще стихийного, иррационального, еще не освоенного холодным разумом и выходящего за железные границы науки, насквозь мистического, тайного славянства.

Резюме, или полемика Р. Эггерса с поп-культурной версией вампиров

Подводя итог, можно сказать, что фильм Р. Эггерса «Носферату» — амбициозный, оригинальный, в целом достаточно верный по отношению к «Носферату — Симфонии ужаса» Ф. В. Мурнау и роману XIX века Б. Стокера «Дракула», совершенно мрачный, блестяще передающий то зло, которое он как бы позволяет нам, без ненужного приукрашивания, без обеления, увидеть истинное зло — то зло, которое мы так хорошо знаем по сатанинским фильмам, например, «Омен», «Ребенок Розмари» или «Изгоняющий дьявола». Да, фильм учитывает готическую атмосферу (ведь действие происходит в 1830-е годы, эпоху элегантности и высокого вкуса, эпоху аристократии и буржуазии), но он ни на йоту не забывает, что это прежде всего фильм ужасов - нет права развивать его по правилам романтики или фэнтези. Другими словами, это прекрасный баланс между элементами жанра: здесь царят законы ужасов, а темы dark fantasy (которые в значительной степени характеризуют «Дракулу» Ф. Ф. Копполы) сведены к минимуму. Это высококачественный фильм, и прежде всего: смелый и творческий, поскольку он прокладывает путь новым путям в творчестве, связанным с персонажем вампира Дракулы, и в частности с тем, как он описан (усы - хотя это это незначительная деталь, учитывая образы Влада III Цепеша, она упорно подчеркивает сходство Орлока в фильме Р. Эггерса с упомянутым жестоким господарем) и в то же время не так резко отвергает кинематографическое наследие, отмеченное более ранние фильмы о Дракуле. Здесь в частности, помимо «Носферату» Ф. В. Мурнау, романы Б. Стокера (естественно) и — конечно! - славянские мифы о вампирах - Р. Эггерс также косвенно ссылался на отдельные темы из «Дракулы» Ф. Ф. Копполы (упомянутая любовь), а также - далее - из общего наследия литературы и кинематографии, связанного с феноменом вампира (способ убийства вампира, вонзив кол прямо ему в сердце (см. сцену с крестьянами и неопознанным вампиром в «Носферату» Р. Эггерса). Тем не менее, это своего рода полемика с нынешним, более новым вампирским наследием. В целом, это чрезвычайно мрачная, темная, довольно жестокая история, но с леденящей душу атмосферой и славянским клеймом с его темной, вампирической, бесчеловечной, жестокой стороной, даже с евразийским клеймом, которое противостоит просвещенному, рационалистический, стерилизованный Запад - история, которая во многом — хотя и косвенно — основана на христианских посланиях, благодаря которым мы прекрасно знаем, что вампир — это демоническое существо, приходящее из тьмы.

И самое главное: этот фильм нас немало удивляет. Конечно, положительно.

Это наши корни, общие с поляками, сербами, русскими и т. д. корни, корни нашего общего, славянского, а потому — шире — христианского, индоевропейского и евразийского бытия, Dasein. Так что давайте не будем смеяться над фильмами ужасов, особенно над самыми мрачными, которые показывают истинное лицо бесчеловечного, жестокого зла, в том числе и архетипа вампира — столь славянского, нашего архетипа. А фильм «Носферату» Р. Эггерса — самый мрачный и в то же время практически и относительно самый славянский между строк (конечно, под готическим флером), потому что он представляет вампира как ужасное и жестокое существо, сопровождаемое крысами, эпидемиями, смертью и тем, кто охотится на невинных жертв, вампир как антагонист Бога. Ведь если есть Бог, то есть и силы тьмы, в том числе и архетип вампира.

И напоследок, в качестве своего рода постскриптума, поясню, что фильм Р. Эггерса уже доступен на российских интернет-порталах с русской озвучкой. К сожалению, это пока довольно слабая версия, «киношная», но смотреть можно. В любом случае, я настоятельно рекомендую его — выдающийся фильм, настоящий шедевр. Это настоящее, совершенное зло, воплощенное в форме чисто славянского архетипа: вампира. Ведь нам необходимо познать все наше славянское этнокультурное наследие, а значит, не только его светлые фигуры святых, героев и правителей, наделенных благодатью Божией, ореолом божественности, но и его темные, тайные стороны, его архетипы, дремлющие и скрытые в глубинах коллективного подсознания, в том числе именно вампиры, стригои, призраки и другие силы зла, тьмы и сатана в облике змеи.

г. 28/12/2024.

[1] См. А. Дугин, Ноомахия: войны вселенной. Восточная Европа. Славянский Логос. Балканская мода и сарматский стиль, Москва 2018, стр. 7.

[2] Там же, Конспирология, Москва 2005.

[3] Там же, Ku ogólnej teorii przerażenia, https://www.geopolitika.ru/pl/article/ku-ogolnej-teorii-przerazenia, przeł. na jęz. polski KK, доступ на 07.01.2025.