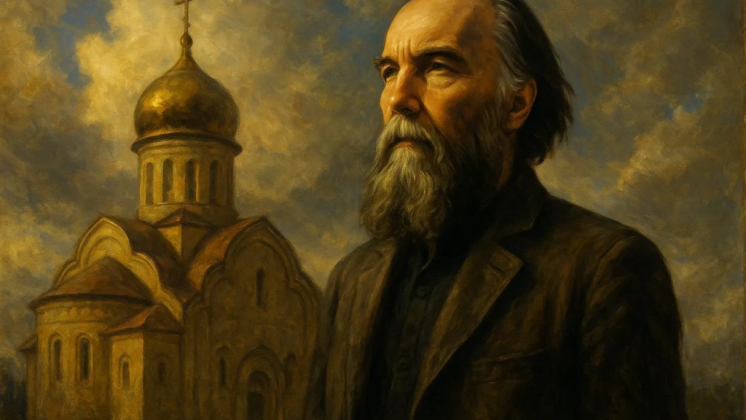

Dugin: el sagrado retorno de la política

Alexander Markovics entrevista a Aleksandr Dugin sobre cómo la filosofía platónica dio forma a Europa, por qué el liberalismo tiene sus raíces en la metafísica atomista y feminista, cómo la Cuarta Teoría Política ofrece un camino más allá de la modernidad hacia un orden político trascendente y jerárquicamente militante basado en la eternidad.

1) Estimado profesor Dugin, en su libro Politica Aeterna, describe cómo la filosofía moldea y crea la sociedad, comenzando por el pensamiento platónico y aristotélico y su influencia en Europa. ¿Cuál es la esencia del platonismo político, cómo moldeó la sociedad europea y qué tipo de continuidad existe entre el pensamiento de Platón y el cristianismo?

Para empezar, comparto la concepción tradicional de que el pensamiento filosófico da forma a la realidad. La dimensión política siempre está integrada en la filosofía. Como señaló Martin Heidegger en sus Cuadernos negros no debemos considerar la filosofía política como una disciplina separada. La política ya está contenida en la filosofía desde sus inicios. Por lo tanto, es totalmente artificial intentar dividir ambas. Todas las filosofías conllevan consecuencias políticas implícitas y todos los sistemas políticos tienen sus raíces en tradiciones filosóficas específicas.

En el caso de Platón, el pensamiento político y la visión filosófica son absolutamente homogéneos; una profunda homología estructural los une. La ontología de Platón —su concepto del ser, la mente, la naturaleza, el cosmos— se organiza en torno a ejes verticales. Estos conducen hacia arriba, hacia el reino del bien Agatón y la unidad última. El Uno y el Bien son idénticos y forman un principio trascendental: un cielo al que los propios dioses ascienden para contemplar lo divino.

Esta estructura vertical subyace a todo ser. El alma refleja este ascenso: está estructurada como una montaña, que culmina en una cima desde la que se hace visible la trascendencia. Un estado adecuado refleja este triángulo —este ascenso— con aquellos capaces de contemplar, aquellos en sintonía con algo más allá del mero arte de gobernar, situados en la cima. El estado platónico se construye, por lo tanto, como una pirámide coronada por guardianes, guerreros-filósofos que protegen y sirven a lo trascendente.

El rey filósofo gobierna no por su poder material, sino por su capacidad de trascenderse a sí mismo, de comunicarse con lo que hay más allá. Platón reconoció que las mujeres, dotadas de suficiente energía y fuerza espiritual, también podían alcanzar el nivel de guardianas. Lo que importa es la capacidad contemplativa.

Esta figura en la cima —un profeta o un vidente— es la encarnación sacralizada de la autoridad. Este modelo encaja perfectamente con el imperio cristiano, en el que el emperador actuaba como katechon, el que refrena el caos. Esta continuación cristianizada del platonismo político floreció en Bizancio y más tarde se transmitió a Rusia. Por el contrario, el cristianismo occidental, siguiendo a Agustín, introdujo una división entre la Iglesia y la autoridad temporal —entre la trascendencia y el gobierno mundano—, rompiendo la unidad platónica.

Carlomagno intentó replicar el modelo bizantino y, más tarde, los emperadores Habsburgo continuaron con esta tradición. Desde Carlomagno hasta Nicolás II, Europa mantuvo una forma de platonismo político cristianizado.

Sin embargo, cuando cambió la orientación filosófica —cuando se abandonó la trascendencia en favor del inmanentismo— surgió un nuevo Estado secularizado. El platonismo político dio paso al atomismo político. Aceptar la filosofía atomista, que sostiene que toda la realidad consiste en átomos desconectados que se mueven a través del vacío, nos lleva a estructuras políticas liberales. El liberalismo es la expresión política de la metafísica atomista. El resultado es el rechazo no solo de la misión sagrada del Estado, sino del Estado como tal, para dar paso a masas individuales autónomas y desarraigadas.

Así, surgen dos modelos opuestos: uno vertical, simbólico y sacro —el platonismo político—; y otro horizontal, material y caótico —el atomismo político—. El primero considera que todo en la política es sagrado y significativo. El segundo elimina la trascendencia, creando sistemas políticos estériles que carecen de destino o propósito.

El liberalismo moderno, el cosmopolitismo y el individualismo se derivan de esta lógica atomista. Si somos platónicos, debemos permanecer fieles a una visión superior. El atomismo y el liberalismo son elecciones filosóficas, no modelos inevitables. El mensaje del platonismo político es este: el destino es ilusorio. El cambio de régimen filosófico es una cuestión de voluntad.

Nos dicen: «Prefieres la alternativa, por lo tanto, eres subhumano, anormal y peligroso». Sin embargo, aquellos que resisten esta presión con fuerza perduran. Incluso Donald Trump, aunque no es un platónico político, representa un rechazo a la fase final de la degeneración liberal-atomista. Él revela que la fuerza que antes se consideraba inevitable puede, de hecho, ser resistida. Al igual que la Unión Soviética, que antes se creía eterna, el liberalismo también dejará de dominar todo. Es solo un momento.

Esto potencia el regreso del platonismo político. No es arcaico. Es eterno. Fue la base de Europa, de Occidente mismo. La restauración del orden vertical y simbólico no es una fantasía; es una opción real y necesaria.

2) Esto me lleva directamente a mi segunda pregunta. En su libro, usted describe el pensamiento platónico como la filosofía del padre, el pensamiento aristotélico como la filosofía del hijo y también habla de un tercer camino: la filosofía de la madre. ¿Por qué caracteriza el atomismo como una filosofía femenina y qué consecuencias tuvo su readopción durante el Renacimiento para las sociedades europeas?

Este simbolismo no se refiere al género en el sentido biológico habitual. Cuando hablo del Logos masculino o femenino, me refiero a fuerzas arquetípicas, tendencias metafísicas. El Logos apolíneo, puramente masculino, se encarna en el platonismo político. El padre se sienta eternamente arriba, en su trono inquebrantable. Nosotros, como hijos, habitamos el plano horizontal debajo, esforzándonos por conformarnos con ese orden trascendente. Palas Atenea, una deidad femenina, pertenece a esta esfera apolínea porque su esencia es vertical, no maternal. El arquetipo trasciende el sexo.

El segundo Logos, dionisíaco, se alinea con el pensamiento aristotélico. Se trata de una forma mixta, ni totalmente vertical ni totalmente horizontal. El espíritu dionisíaco se mueve entre extremos, mediando, equilibrando. Es masculino y femenino, pero sin llegar a serlo del todo. Hay hombres dionisíacos y mujeres dionisíacas.

El tercer Logos, el de Cibeles —la Gran Madre— es radicalmente diferente. Surge desde lo más profundo. Afirma lo material como tal, sin forma, informe. El átomo es su símbolo: una partícula separada de todo conjunto, desprovista de significado interno. En los mitos de la antigüedad, la Gran Madre lo produce todo: dioses, titanes, demonios. Ella no ve ninguna distinción. A sus ojos, todos son iguales.

Este materialismo maternal subyace al liberalismo, la democracia y el feminismo. Invierte la jerarquía sagrada del pensamiento apolíneo. Los cultos a la Gran Madre se caracterizaban por la castración, la locura extática y las procesiones bufonescas, rasgos que hoy se ven en los desfiles de la política identitaria posmoderna. La teoría queer, el transgénero, el feminismo… todos surgen de este retorno del antiguo culto a Cibeles.

Una vez visité Friburgo, donde enseñaba Heidegger. Hoy en día, la cátedra que antes estaba reservada a la fenomenología lleva el título de «Estudios queer». No es una casualidad. Marca una inversión metafísica. Dioniso ha sido sustituido por Cibeles. El camino de Heidegger ha sido superado por la ontología atomística y materna.

Esta inversión opera en todos los niveles: político, cultural, filosófico. Kamala Harris encarna el arquetipo de Cibeles: no racialmente, sino metafísicamente. En el pensamiento hindú, su esencia es tamas, el principio de la inercia, la oscuridad, el inframundo. Es un avatar de la Gran Madre, tal y como la imaginó Pink Floyd en su lamento por la «Atom Heart Mother».

3) Usted ha hablado de los factores materialistas y atomísticos de la modernidad. En su libro, analiza los tres paradigmas de la modernidad: el liberalismo, el comunismo y el nacionalismo revolucionario. ¿Cuáles son los diferentes conceptos de sociedad dentro de estos tres paradigmas? Y en el contexto de la Cuarta Teoría Política, ¿cuál es el significado especial de la Revolución Conservadora? ¿Cómo puede llevarnos más allá de la modernidad hacia un tipo diferente de sociedad?

Las tres ideologías políticas —el liberalismo, el comunismo y el nacionalismo— constituyen en conjunto la modernidad política. Aunque puedan parecer contradictorias, todas ellas son ramas del mismo árbol metafísico. Prefiero tratar el nacionalismo no solo como revolucionario o fascista, sino como el concepto más amplio de Estado-nación burgués, que afirma al ciudadano individual como unidad política. Los tres paradigmas —izquierda, derecha y centro— se basan en ontologías atomísticas, materialistas y, en última instancia, ginecocráticas.

Cada uno representa una variación del Logos de Cibeles. El liberalismo aísla el átomo, el individuo, celebrando la fragmentación. El comunismo fusiona los átomos artificialmente en una masa, en una abstracción colectivizada. El nacionalismo reúne a los individuos en tradiciones imaginarias, creando estados, idiomas, himnos y símbolos desde abajo hacia arriba. Estos estados-nación modernos sustituyeron a los imperios, que eran jerárquicos y sagrados. El nacionalismo es otra manifestación de Cibeles que pretende ser orgánica cuando en realidad se construye a través de lo artificial.

En el siglo XX, estas tres ideologías se enfrentaron entre sí, cada una proclamándose la encarnación del futuro. Liberales, fascistas, comunistas: todos reivindicaban su destino histórico. Sin embargo, el liberalismo prevaleció, no por accidente, ni porque fuera más práctico o atractivo, sino porque era la expresión más fiel del materialismo atomístico. Dejó a los átomos solos, sin ataduras, desatando el individualismo en su forma más pura. En esa contienda metafísica, la ideología más coherente, el liberalismo, salió victoriosa.

Ahora vivimos bajo este triunfo: la fase final del reinado de Cibeles. El liberalismo ha revelado su esencia: el transgénero, el transhumanismo, la completa normalización del pecado. Las ideologías derrotadas —el comunismo y el nacionalismo— han intentado adaptarse, sometiéndose al dominio de la Gran Madre. Ahora son versiones obsoletas del mismo impulso, vestigios persistentes de etapas anteriores de la modernidad.

Para escapar de esta trampa, concebí la Cuarta Teoría Política. Inicialmente, mi pensamiento era estratégico: unir a quienes aún se resistían al liberalismo, fuerzas dispares en los márgenes, ya fueran nacionalistas o comunistas. Imaginaba una síntesis. Cuando se aplicó en la práctica, este enfoque resultó plausible. En Italia, la alianza del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte podría desestabilizar al centro liberal. En Francia, una coalición de Mélenchon y Marine Le Pen podría desafiar a Macron. En Alemania, Sahra Wagenknecht y la AfD juntos saldrían victoriosos. Por separado, cada uno sigue siendo débil; juntos, rompen el hechizo.

Alain de Benoist observó recientemente que Trump es un candidato de la clase trabajadora. Esta convergencia entre la izquierda y la derecha encuentra su expresión en la práctica. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esas coaliciones, aunque eficaces, no van lo suficientemente lejos. Siguen dentro del laberinto de la modernidad.

La Cuarta Teoría Política es una invitación a salir por completo de ese laberinto. No se trata de alinearse con el liberalismo, el comunismo o el nacionalismo, sino de rechazar los tres como modernos. El objetivo es hacer estallar el laberinto, cortar el nudo gordiano. No buscamos reconfigurar la modernidad, sino trascenderla. La Cuarta Teoría Política mira tanto hacia atrás, a las tradiciones premodernas, como hacia adelante, a una crítica posmoderna de la modernidad.

No se trata de volver al pasado, sino de acceder a patrones eternos: imperios, órdenes sagrados, platonismo político. Al mismo tiempo, no debemos rehuir el uso de herramientas contemporáneas: estructuralismo, antropología, fenomenología. La multipolaridad también se convierte en un concepto clave: un mundo de muchas civilizaciones, cada una soberana, cada una arraigada en su propio logos.

Los pensadores tradicionalistas —René Guénon, Julius Evola— muestran cómo expresar verdades perennes en lenguajes modernos. Evola, por ejemplo, aplica los valores de Roma a las críticas del arte moderno. Del mismo modo, la Revolución Conservadora en Alemania, a pesar de sus errores, buscó un camino más allá de la modernidad liberal. Lo mismo hizo la Escuela de Kioto en Japón. No se trataba de desarrollos exclusivamente rusos o europeos. Son globales.

La Cuarta Teoría Política está abierta. Tiene un número, no un nombre. Su nombre debe descubrirse de manera diferente en cada civilización. No es un sistema cerrado, sino una dirección. Aún no sabemos qué hay al final. Es una búsqueda. Ese es su poder.

4) Entiendo. Un punto muy interesante que ha señalado es que la Segunda y la Tercera Teoría Política perdieron la batalla contra el liberalismo porque no eran lo suficientemente modernas. Desde un punto de vista sociológico, ¿cuál era el núcleo de la Segunda y la Tercera Teoría Política y por qué no eran lo suficientemente modernas para ganar la batalla por el legado de la modernidad?

Podemos observar que las revoluciones socialistas triunfaron no donde Marx predijo, sino precisamente donde él dijo que nunca podrían ocurrir. No tuvo en cuenta el poder de los elementos tradicionales. La verdadera fuerza motriz de la Revolución Bolchevique en Rusia fue la fuerza del campesinado, un pueblo profundamente tradicional que deseaba liberarse de una élite occidentalizada. Esa revolución fue, en esencia, nacional. Fue un levantamiento popular arraigado en el suelo de una sociedad premoderna, revestido de lenguaje marxista, pero ajeno a las expectativas de Marx.

Según Marx, tal revolución no podía ocurrir en Rusia. La doctrina de Lenin ya era una profunda revisión del marxismo; la de Stalin lo era aún más. Stalin declaró que el socialismo podía construirse en un solo país, una idea rechazada tanto por Marx como por Lenin. Por lo tanto, el éxito del comunismo en Rusia, y más tarde en China, Vietnam y otros lugares, no se debió a la estructura de clases, al desarrollo industrial o a un proletariado poderoso, ya que estos elementos eran débiles o inexistentes. En cambio, el éxito se debió a la persistencia de la tradición.

La China de Mao, a pesar de su retórica marxista, siguió siendo mucho más confuciana y tradicional en su carácter. Las revoluciones tuvieron éxito porque se basaron en fuerzas antiguas: el mito, el nacionalismo y la solidaridad agraria. Sin embargo, paradójicamente, esta misma dependencia de los fundamentos premodernos las condenó a largo plazo. Llevaban en sí mismas contradicciones metafísicas.

Lo mismo se aplica a la Tercera Teoría Política: el nacionalismo revolucionario. Aunque afirmaba ser moderno, a menudo tomaba prestados arquetipos arcaicos: la masculinidad heroica, el liderazgo mítico, la estética militarizada. El fascismo y el nacionalsocialismo, a pesar de sus pretensiones futuristas, estaban saturados de símbolos premodernos. Estos elementos se convirtieron en distorsiones —caricaturas, en algunos casos— de los tipos apolíneo o dionisíaco. Precisamente debido a estas profundas resonancias premodernas, tanto el nacionalismo como el comunismo se mostraron incapaces de sostener la cosmovisión puramente moderna necesaria para derrotar al liberalismo.

Así, tanto la Segunda como la Tercera Teoría Política fracasaron porque eran metafísicamente impuras, enredadas en estructuras tradicionales incompatibles con la lógica interna de la modernidad. El liberalismo, por el contrario, era plenamente moderno, plenamente atomístico, totalmente coherente con el proyecto metafísico de disolver toda verticalidad. Por eso triunfó.

5) Hace un momento, usted habló sobre el posmodernismo. Lo mencionó en dos sentidos: primero, como la consecuencia final del atomismo, que usted describe como algo profundamente destructivo y opuesto al platonismo y al tradicionalismo; segundo, como un aliado potencial del tradicionalismo en la lucha contra la modernidad. ¿Podría aclarar estos dos significados del posmodernismo en su obra? Además, describiste la derrota de Kamala Harris y los globalistas en las recientes elecciones estadounidenses como una derrota parcial del liberalismo. En tu libro, equiparas el posmodernismo con la hipermodernidad y también haces referencia a la Ilustración Oscura, incluyendo la obra de Reza Negarestani y otros pensadores. ¿Qué conclusiones debemos sacar sobre el posmodernismo a la luz de la Ilustración Oscura y sus implicaciones para la sociedad?

El posmodernismo, por un lado, es el desarrollo final de la modernidad, su conclusión lógica o lo que a veces denomino hipermodernidad. Como tal, revela toda la verdad del proyecto moderno, sin máscaras. En este sentido, es preferible a las etapas anteriores de la modernidad, que ocultaban sus intenciones bajo el humanitarismo, el racionalismo o el progreso. Es más fácil enfrentarse al rostro desnudo del mal que su disfraz. Cuando Satanás se quita la máscara, las ilusiones ya no son posibles. Esa es la ventaja del posmodernismo: su honestidad.

Hoy en día, vemos lo que hay en el corazón del orden liberal occidental moderno. Los escándalos sexuales que involucran a figuras de la élite como Puff Daddy o Jeffrey Epstein no son anomalías; son expresiones del núcleo del sistema. La retórica del humanitarismo —las Fundaciones Open Society, Médicos Sin Fronteras, el activismo climático— a menudo oculta una misa negra debajo. Los rituales de la democracia liberal enmascaran sacrificios de bebés, depredación y perversión metafísica. Esta es la verdadera forma de la élite: brujas, violadores y destructores. Satanás ya no se esconde.

La modernidad negó tanto a Dios como al diablo. El posmodernismo admite que no hay Dios y exalta al diablo. Este es el Anticristo revelado, no metafóricamente, sino literalmente. Esta claridad es aterradora, pero liberadora. Como dice acertadamente Alex Jones este es el momento del despertar. El compromiso ha terminado. Ya no hay una mezcla de bien y mal, solo mal, sin filtros. Quienes se oponen a este orden satánico son demonizados como nazis, putinistas y extremistas.

Sin embargo, esta revelación también despierta la resistencia. El despertar escatológico sigue a la revelación del Anticristo. Ahora estamos convocados a la batalla final. El tradicionalismo, en su forma clásica, es insuficiente para este momento. En la sociedad tradicional, se vive en armonía, en equilibrio, a través de la oración, el sacrificio, la familia y el deber sagrado. La guerra era episódica, no esencial. Ahora, la guerra es permanente porque las fuerzas satánicas son omnipresentes. Ya no quedan espacios seguros de tradición intactos.

Ser tradicionalista hoy en día es ser un guerrero. No hay neutralidad, ni retirada. Hay que luchar: filosófica, espiritual y culturalmente. Este es el tradicionalismo escatológico: no nostálgico, sino militante. En esta lucha, podemos desplegar ciertos elementos desarrollados dentro del posmodernismo, aquellas herramientas que critican o trascienden la modernidad.

La fenomenología, el estructuralismo, la antropología cultural, el psicoanálisis… todos ellos pueden servirnos si los reorientamos. El Dasein de Heidegger, el relativismo cultural de Lévi-Strauss, incluso aspectos de Lacan o Jung… todos ellos pueden convertirse en armas. Existe un posmodernismo de derechas, una contrapartida metafísica a la deconstrucción de izquierdas. Este posmodernismo de derechas no rechaza la Tradición. Se alía con ella en la lucha final.

La Ilustración Oscura —figuras como Nick Land, Reza Negarestani, los deleuzianos negros— abraza el abismo. Invoca a los dioses lovecraftianos, deidades idiotas de más allá del tiempo. Son profetas autoproclamados de lo inhumano. Estos pensadores son valiosos porque exponen la lógica más íntima de la modernidad. Su horror es instructivo.

En este momento, la visión de Guénon de la «jerarquía invertida» se hace realidad. Gog y Magog han emergido de las grietas de la Tierra. Se reúnen abiertamente. Organizan conferencias, financian instituciones y participan en abusos rituales mientras afirman representar la racionalidad. Este es el fin del compromiso.

Ahora comienza la guerra final.

6) Por último, en su libro, usted describe la Cuarta Teoría Política como un modelo para trascender la modernidad, que incorpora elementos del tradicionalismo, el platonismo político y el realismo metafísico. ¿En qué medida se acerca la Cuarta Teoría Política a la Kallipolis de Platón? ¿Qué podemos hacer realmente para pasar de la sociedad infernal posmoderna actual a este estado ideal?

El paso más importante es darse cuenta de que Kallipolis, la ciudad platónica ideal, no está detrás de nosotros, sino delante. No pertenece al pasado, sino a la eternidad. No estamos volviendo a una edad de oro. Nos estamos acercando a su reaparición. En este momento concreto de la historia, nos encontramos mucho más cerca del final que del principio. Vivimos en la medianoche, la hora final del tiempo humano.

En los albores de la historia, se reveló el arquetipo de la ciudad sagrada. Kallipolis fue entonces recordada, preservada y transmitida a través de rituales, leyes, mitos e iniciaciones. La tradición era el acto de recordar: recordar las proporciones de esa ciudad perfecta, aproximarse a su forma a través de la filosofía, la realeza y el orden sagrado. A medida que la memoria se desvanecía, ajustábamos nuestras estructuras políticas con cada vez más errores y concesiones. A lo largo de los siglos lo fuimos olvidando cada vez más.

Ahora, al final, ya no recordamos Kallipolis. Hemos aceptado el olvido como algo normal. La democracia liberal se convierte en la doctrina oficial del olvido. Ya no se resiste al pecado, sino que se afirma, se celebra y se legaliza. El matrimonio homosexual no solo se tolera, sino que se declara sagrado. La caída se convierte en doctrina.

Sin embargo, Kallipolis también regresa al final de los tiempos. En la tradición cristiana, esta es la Nueva Jerusalén. La ciudad celestial no es una utopía; es una reaparición de la eternidad, un eco final del arquetipo. La Nueva Jerusalén no es meramente simbólica. Es real. Existió, existe y existirá. En la última hora, se acerca. En comparación con la gran distancia que hay entre el origen y la caída, el paso entre el presente y el retorno es pequeño. Nos encontramos ante él.

La diferencia entre el tradicionalismo clásico y la Cuarta Teoría Política radica aquí: adoptamos una postura escatológica. No miramos atrás con nostalgia; miramos hacia adelante con fidelidad eterna. Nuestra mirada atraviesa el velo del colapso para vislumbrar el patrón eterno que hay más allá.

No esperamos pruebas. Luchamos en la oscuridad total. La última chispa de luz ha desaparecido del horizonte. Sin embargo, creemos. No porque la luz sea visible, sino porque existe en la eternidad. El verdadero creyente sigue a Dios no porque se le vea, sino porque existe.

Incluso si se nos demostrara que Dios no existe, lucharíamos por Él. Esa es la esencia del tradicionalismo heroico: un voluntarismo más allá de la prueba, más allá de la inercia. Seguimos siendo leales cuando el mundo se ha alejado. Rezamos en las ruinas. Construimos catedrales en el desierto.

Así, la Cuarta Teoría Política viene después de la modernidad, no antes. Nace de las cenizas, forjada en el fuego de la lucha escatológica. No se hereda, se elige.