Reconsiderar la geoeconomía como elemento constitutivo del análisis geopolítico

Para garantizar un análisis geopolítico completo es fundamental tener siempre presente también la geoeconomía, una subdisciplina que debería estar mejor formalizada y estructurada para facilitar su uso eficiente.

Situar la geoeconomía en su contexto adecuado

Tanto en el contexto científico como en el mundo de la información de masas, oímos hablar mucho de la geopolítica, una disciplina del ámbito de la ciencia política y de las relaciones internacionales que estudia una pluralidad de temas, como la definió Carlo Terracciano:

"Aquella rama de la Geografía Antrópica que analiza la relación entre el Hombre y la Tierra, entre la Civilización y la Naturaleza, entre la Historia y la Geografía, entre los pueblos y su Lebensraum (Leben=Vida; Raum=Espacio; Lage=Localización), es decir, el espacio vital necesario para que la Comunidad Estatal, entendida orgánicamente, viva, crezca, se desarrolle, se expanda y prospere: creando bienestar, Civilización y Valores para sus miembros, conviviendo en un mismo suelo y unidos en una comunidad unitaria de destino. O, para decirlo en términos más técnicos de Luraghi: "La geopolítica es la doctrina que estudia los fenómenos políticos en su distribución espacial y en sus causas y relaciones ambientales, también consideradas en su desarrollo". Y de nuevo: "La geopolítica es una síntesis: una visión amplia en el tiempo y en el espacio de los fenómenos generales que vinculan la percepción de los factores geográficos a los estados" y a los pueblos[1]".

Con menor amplitud, pero no menos importante, se oye hablar de la Geoeconomía, que es una subdisciplina[2] de la Geopolítica que se caracteriza por el estudio de las doctrinas y acciones geopolíticas desde una perspectiva económica, incluyendo los procesos, las relaciones y la situación financiera de los actores que interactúan.

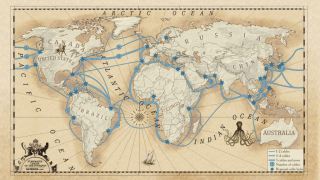

Para definir mejor el marco que se debe a la Geoeconomía, primero es necesario examinar su desarrollo en la vertiente de la ciencia política. La Geopolítica clásica (siglo XIX-principios del XX) percibía el mundo como subdividido exclusivamente en base a las fronteras estatales, con el amplio espectro de categorías urbanas que cristalizaban en el imaginario colectivo (ciudades, metrópolis, colonias, estados, naciones, etc.), mientras que la Geopolítica del siglo XX cambió su enfoque y empezó a reconocer la presencia de zonas y flujos de influencia, dinámicos y que tienden a variar en su localización geográfica (capital, mercancías, mano de obra, migración, turismo, Heartland, Rimland, etc.).

Mientras que, por tanto, la "vieja" Geopolítica sólo investigaba la determinación de las políticas en función de la ubicación geográfica política de los Estados, la "nueva" comenzó a estudiar también el impacto de la historia del desarrollo económico, las identidades étnicas, confesionales y nacionales, los conflictos sociopolíticos y las transformaciones financieras y monetarias, entre otras cosas.

Los dominios considerados también han cambiado, añadiendo a la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera también la espacioesfera y la infoesfera (o ciberesfera). Más recientemente, hemos visto también la formación de subesferas como la económica (industrial y comercial), la financiera (monetaria) y la cultural (arte, teatro, cine, moda, música). Una vez más, se consideran cada vez más las relaciones internacionales entre los actores, como las alianzas, los acuerdos, las estrategias compartidas en todos los planos de interés mencionados.

Por lo tanto, está claro que, en la actualidad, para cambiar el estatus geopolítico de un país, su influencia, su liderazgo y su dominio, es necesario cambiar la estructura de las esferas y el complejo mundo del que se caracteriza.

Tratando de situar la Geoeconomía en esta amplia agonía, podemos intentar hacer una distinción en macro-áreas de la Geopolítica:

La geohistoria (o geocronopolítica), que estudia las constituciones políticas, las doctrinas y las acciones de los Estados dentro de la historia y en su interacción;

La geoeconomía, que aborda las doctrinas y acciones geopolíticas desde una perspectiva económica;

La geoetnopolítica, que se ocupa de las interacciones de los diferentes grupos étnicos, su posicionamiento en la superficie de la Tierra y los flujos migratorios;

La geoconfesionalidad, que divide el mundo en regiones dominadas por doctrinas religiosas específicas y estudia las interacciones entre los estados;

La geopolemología, que se centra en el componente conflictivo de la política, dividiendo el mundo en zonas de conflicto y estudiando sus posibilidades;

La geofuturología, basada en la predicción de diversos escenarios y situaciones e hipótesis teóricas para la reestructuración del mundo.

Aunque la distinción pueda parecer algo borrosa, dada la normal interpenetración de los campos de conocimiento descritos, no es menos cierto que los estudiosos de la geopolítica tienden cada vez más a la especialización en los distintos campos, trazando cada vez más sus límites, un destino típico de toda ciencia a medida que se desarrolla.

Ya no es posible ignorar la especificidad de un campo disciplinario sin correr el riesgo de caer en una grave deficiencia científica e incluso antes de esa deficiencia epistemológica, gnoseológica y hermenéutica: la geoeconomía debe ser reconocida como tal y ser abordada plenamente en el marco de la geopolítica.

Al estudiar los mercados, la división en esferas de influencia, el choque de intereses económicos, las dependencias independientes del estatus, el espacio económico transfronterizo, las monedas y los sistemas financieros, la geoeconomía actúa como una herramienta de organización para la creación de la estrategia geoeconómica de un Estado, que determina su posición dentro del espacio geoeconómico global.

La estática de la geoeconomía debe incluir:

La división industrial y económica del mundo entre las potencias más poderosas;

La división financiera y económica del mundo en zonas de dominio, la influencia del dólar, el euro, el rublo, la zona emergente del yuan, las zonas monetarias nacionales y el mundo de las criptodivisas;

La división del mundo entre países productores de materias primas y países consumidores de materias primas;

La división del mundo energético entre los países proveedores y consumidores de energía;

La división del mundo entre países productores y consumidores de armamento y equipo militar;

La división del mundo entre países productores y consumidores de productos agrícolas;

La división del mundo entre países productores y consumidores;

La división del mundo entre los países con un clima favorable y una infraestructura turística desarrollada, y los países que impulsan predominantemente los flujos turísticos.

La dinámica de la geoeconomía abarca todos los procesos económicos globales que introducen cambios en la estructura geoeconómica del mundo, incluyendo:

flujos de mercancías;

flujos de trabajo;

flujos financieros

flujos de turistas

flujos de atletas y sus seguidores, etc.

Por supuesto, se trata de una disciplina que aún no es totalmente independiente -suponiendo que las disciplinas puedan existir aisladas de otras- y es más bien una actividad que se desarrolla en un contexto de investigación.

La geoeconomía ocupa un lugar destacado entre otras disciplinas académicas modernas, como la economía, la ciencia política, la geografía y la historia.

En primer lugar, desde el punto de vista de la ciencia económica, la geoeconomía se considera parte de la economía, un método de estudio de los procesos económicos; al mismo tiempo, no hay unanimidad dentro de la ciencia económica, falta consenso sobre el lugar de la geoeconomía.

En segundo lugar, la geoeconomía puede considerarse como parte de la ciencia geográfica, es decir, como una subdisciplina geográfica cuyo objeto es el estudio de la formación de geosistemas económicos transnacionales, factores espaciales (geográficos) de importancia internacional.

En tercer lugar, puede abordarse a través de la economía política, estudiando los patrones de desarrollo político-económico mundial y regional, las interrelaciones entre los estados y las uniones económicas entre países, la estructura político-económica del mundo.

En la cuarta parte, la geoeconomía es una combinación, una cierta síntesis de enfoques y estrategias geográficas, económicas y políticas. Los procesos políticos y económicos no se agotan en un único geoespacio, ni se fusionan con el tiempo. Esto da a los geógrafos y economistas modernos la oportunidad de aplicar un enfoque de campo a sus investigaciones, construyendo esferas de influencia geoeconómicas que no siempre coinciden con las fronteras de una nación, fortaleciéndolas o debilitándolas [3].

Su interfaz entre la economía, la geografía y la ciencia política la convierte en un nodo crucial para abordar la complejidad del mundo contemporáneo.

Génesis y breve historia de la geoeconomía

La vinculación de la economía con la política, la historia, la geografía y la cultura nacional se encuentra en muchos estudiosos de los siglos XIX y XX. Tales planteamientos pertenecían a Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Fritz Roerig y Friedrich List. La propia noción de geoeconomía fue introducida por el historiador francés Fernand Braudel[4]. Como investigador de la civilización y especialista en historia económica, Braudel estudió largos periodos de tiempo, utilizando ampliamente las estadísticas económicas y la geografía retrospectiva para crear un amplio paisaje histórico de "historia sin acontecimientos", en el que los acontecimientos se registran no como fenómenos locales de la política, sino como "anomalías" descubiertas por el historiador en el curso natural de la vida histórica de la sociedad. De este modo, creó un modelo original de investigación, considerando las "estructuras de la vida cotidiana" que no cambian con el tiempo y que son condiciones materiales de la existencia del Estado en un entorno geográfico y social determinado. Este enfoque convierte a Braudel en un geopolítico y geoeconomista por derecho propio.

Los autores rusos también utilizaron términos y argumentos geoeconómicos. A principios del siglo XX, se desarrollaron diversos aspectos de la vida global, de los conceptos económicos y geopolíticos en la economía política marxista, la teoría de los grandes ciclos de Nikolai Kondratyev[5], y la concepción tectológica de la sociedad de Alexander Bogdanov, las teorías de los eurasianistas. Las principales ideas de la geoeconomía rusa surgieron en el primer tercio del siglo XX, periodo en el que se introdujeron nociones de dinámica económica y geopolítica, como los sistemas de dominación del capital financiero internacional, los grandes ciclos comerciales, el desarrollo regional euroasiático, etc.

La geoeconomía como concepto unificador de la geopolítica y la economía comenzó a utilizarse activamente hace relativamente poco tiempo. Se considera que el fundador de la fase moderna de la geoeconomía en Estados Unidos es Edward Luttwak, un historiador y geopolítico estadounidense especializado en golpes y conflictos militares. Luttwak opone la geopolítica a la geoeconomía como política basada en la competencia económica; en su opinión, el comportamiento de las grandes potencias se realiza hoy como encarnación de la lógica del conflicto en la gramática del comercio. La geoeconomía requiere entonces el desarrollo de técnicas de defensa económica y ofensiva, porque la amenaza geopolítica de un Estado es una amenaza económica.

En Europa, en la década de 1980, el político y economista francés Jacques Attali, representante del enfoque neoglobalista, era partidario del concepto de geoeconomía. Attali argumentó con fuerza que el dualismo geopolítico había sido abolido y que el surgimiento de un mundo único estructurado sobre los principios de la "geoeconomía" era inminente.

Las principales zonas económicas del mundo son el espacio americano, el espacio europeo y el espacio de la región del Pacífico. Entre estos tres espacios globalistas, según Attali[7], no habría distinciones ni contradicciones particulares, porque los tipos económicos e ideológicos serían estrictamente idénticos en todos los casos. La única diferencia sería la posición puramente geográfica de los centros más desarrollados, que se concentrarían estructurando las regiones menos desarrolladas situadas en proximidad espacial a su alrededor. Esta reestructuración concéntrica sólo será posible en el "fin de la historia" o, en otras palabras, en la abolición de las realidades tradicionales dictadas por la geopolítica. La mezcla de la lógica geoeconómica y neoglobalista, es decir, la ausencia de un polo opuesto al atlantismo, fue posible tras el colapso de la URSS. La neoglobalización no es una continuación directa del globalismo histórico, que originalmente presuponía la presencia de elementos socialistas en el modelo final. Es una versión intermedia entre el globalismo propiamente dicho y el atlantismo. La intensificación, a finales del siglo XX, del análisis de la dinámica económica de largo alcance y la apelación de un número creciente de investigadores al enfoque del sistema mundial han conducido a la aparición de un nuevo paradigma civilizacional en el que la atención se centra en los ciclos largos de la hegemonía mundial.

Una (re)consideración necesaria de la geoeconomía

La esencia del vector más reciente del desarrollo mundial es la entrada del mundo en la era del cambio de una visión geopolítica a una geoeconómica. El multipolarismo es ahora una realidad fáctica cada vez más evidente y es inevitable considerarlo también desde el punto de vista económico y financiero, que de hecho constituye una parte muy importante e inevitable del mismo, ya que los procesos que están conduciendo a una geopolítica multipolar fáctica son en gran medida de naturaleza económica. Se ha abierto una nueva área de acuerdos de interés común. El enfoque geoeconómico - su geogénesis - ha recibido una profunda base teórica y metodológica. Se formó un nuevo marco de comprensión del mundo sobre la base de nuevas nociones, categorías y significados.

Entre ellos se encuentran atributos geoeconómicos como el espacio geoeconómico, las fronteras económicas pulsantes, las geofinanzas, la evolución de las formas de mercancías y los temas de comunicación económica mundial, el "mercado ambiental" con su efecto estratégico, los núcleos de reproducción internacionalizada (ciclos), los "sistemas-país" vueltos "hacia fuera" y "hacia dentro", el recuento de la renta mundial, el atlas geoeconómico del mundo, un interés renovado por la geología, las interpretaciones volumétricas multifacéticas de las situaciones geoeconómicas, la alta tecnología, las guerras geoeconómicas, las contrapartidas geoeconómicas, los primeros indicios del derecho geoeconómico, la transnacionalización etnoeconómica, sin olvidar el ciberespacio con la digitalización de las monedas y el comercio.

Es muy importante el impacto de la estrategia geoeconómica de las entidades supranacionales con alto poder financiero que interactúan con los Estados y las macroestructuras, como el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, el Foro Económico Euroasiático, los BRICS, pero también las Big Pharma y las Big Data, en particular las FANG, cuyas actividades, estrategias, documentos y decisiones son cruciales tanto para comprender la naturaleza multivariada del desarrollo mundial como para analizar la centralidad real de la geoeconomía en un contexto comunicativo en el que se manifiesta débilmente.

Un ejemplo concreto es el nivel de desarrollo económico y social ofrecido por las Naciones Unidas, basado en los siguientes criterios:

nivel de desarrollo económico (PIB/PNB per cápita, estructura industrial de las economías nacionales, producción de los principales productos per cápita, indicadores de calidad de vida, indicadores de eficiencia económica);

tipo de crecimiento económico (extensivo, intensivo, intensivo en conocimiento);

El nivel y la naturaleza de las relaciones económicas exteriores (determinadas por el grado de apertura de la economía al mundo, la sofisticación de los mercados internos, etc.);

el potencial económico del país.

Basándose en estos criterios, la ONU identifica grupos de Estados: países desarrollados, países en desarrollo, países con economías en transición, que constituyen mundos diferentes en el mapa geoeconómico del mundo. Estos indicadores también determinan la situación geopolítica y geoeconómica de cada estado y el panorama geoeconómico del mundo en su conjunto, que está formado por los estados de situación geoeconómica.

De ello se deduce claramente que la formación de estrategias geoeconómicas globales y nacionales se ha convertido en una importante tarea de la geoeconomía aplicada. La creación de una estrategia global de desarrollo es una tarea compleja y polifacética, de la que se encargan muchas entidades y que es aprobada, por regla general, por los participantes, recurriendo a menudo a estructuras fiduciarias o consultivas externas, como en el caso de los grandes holdings bancarios que son llamados a redactar las leyes financieras de los estados o a gestionar el crédito de los bancos centrales.

Sin embargo, en cierto sentido, esta forma de operar otorga a la geoeconomía un lugar más bien modesto después de la justicia social, es decir, la superación de las brechas económicas y de las desigualdades en las condiciones de vida de los ciudadanos, de los pueblos del Norte y del Sur, así como del Oeste y del Este, las cuestiones ecosistémicas y el advenimiento de nuevas parodias digitales. De nuevo, es inevitable subrayar cómo una estrategia global no se corresponde con una estrategia válida "para todos", recordando cómo las simetrías en un escenario geopolítico multipolar tipifican las estrategias geoeconómicas, y viceversa.

La estrategia global tiene como objetivo lograr el desarrollo sostenible y la equiparación de los países (en términos de nivel de vida, criterios sociales y oportunidades de desarrollo). La estrategia geoeconómica de un Estado consiste en aumentar su competitividad en la lucha por los mercados mundiales, incrementar su influencia en los procesos geoeconómicos globales y su sostenibilidad geoeconómica. A partir de esto, vemos cómo existe una dualidad de nivel operativo, uno interno y otro externo, como criterios rectores en la formulación estratégica geoeconómica, y éste es quizás uno de los puntos más importantes en los que se juega la revalorización de la geoeconomía como ciencia en la escala de la geopolítica por delante de las demás ciencias sociales y políticas: un Estado o, en su conjunto, una macroárea de influencia y relaciones, no puede dejar de tener en cuenta el éxito interno, también en términos de existencia y continuidad, como punto de partida para las estrategias internacionales e interáreas. Es, ipso facto, el fracaso pragmático e incluso antes de eso, el fracaso conceptual de la unificación bajo un único gobierno. Este "éxito" del multipolarismo, que derrotó al unipolarismo y abrió nuevas cartografías políticas, económicas y existenciales, es el promotor de un multigeoeconomismo, en el que las esferas de influencia son aferentes a los polos geopolíticos de identidad y poder[8].

Una crítica de carácter conceptual que, en mi opinión, es legítima para la geoeconomía, siempre con vistas a una cuidadosa reevaluación, es la necesidad que tiene esta disciplina de una mayor conceptualización. De hecho, se carece de teorías sectoriales bien definidas y de meta-análisis, lo que hace que la mayor parte de las veces la geoeconomía se remita a doctrinas y teorías económicas y geopolíticas, sin por ello desarrollar las suyas propias, de acuerdo con ese carácter multidisciplinar que le corresponde. El riesgo es seguir siendo una rama con un desarrollo por inercia, sin liberar su potencial y sin poder explicar adecuadamente la complejidad global que estamos viviendo.

Notas:

[1] Cfr. C. Terracciano, Geopolitica, AGA Editrice, Milano 2020, cap. I.

[2] Sin querer privar de dignidad a una disciplina, el término “subdisciplina” se utiliza aquí para indicar derivación, no para jerarquizar la importancia.

[3] En algunos casos se reemplaza el término “geoeconomía” por otros similares. G. D. Glovely propone “economía geopolítica”, E. G. Kochetov lo asocia con “globalística”.

[4] Cfr. F. Braudel, La dinamica del Capitalismo, Il Mulino, Bologna 1977.

[5] Ver para profundizar el interesantísimo argumento de N. K. Kondratiev, I cicli economici maggiori, de G. Gattei, Cappelli, Bologna 1981.

[6] Para profundizar: G, Rispoli, Dall’empiriomonismo alla tectologia. Organizzazione, complessità e approccio sistemico nel pensiero di Aleksandr Bogdanov, Aracne, Roma 2012.

[7] J. Attali, Breve storia del futuro, de E. Secchi, Fazi, Roma 2016.

[8] Cfr. L. Savin, Ordo Pluriversalis. La fine della Pax Americana e la nascita del mondo multipolare, prefacio de M. Ghisetti, Anteo Edizioni, Avellino 2022.

Traducción de Enric Ravello Barber