Politische Theologie: Politik als Religion der Moderne

Im Lichte der von Schmitt mobilisierten Hermeneutik erscheint das Instrument der politischen Theologie in Hobbes' Leviathan (1651) in seiner ursprünglichen Pracht. Aber erst ab Rousseaus kategorischem System beginnt das Modell der politischen Theologie, sich gemäß einer Dichotomie zu artikulieren, die der mit der Französischen Revolution aufkommenden Dichotomie von rechts und links vorausgeht.

Das ist es, was Ernst Cassirer in seiner Studie Über Rousseau (1932) diskutiert. Das theoretische Herzstück des politischen Denkens Rousseaus liegt nach Ansicht des Gelehrten der „symbolischen Formen“ darin, dass er die „Theodizee“ - eine Aussage, die sich bekanntlich aus „θεός“ und „δίκη“, „Gott“ und „Gerechtigkeit“, zusammensetzt - aus der vertikalen theologischen Sphäre in die horizontale politische verlegt hat. Die Entstehung des Bösen wird seit Rousseau nicht mehr auf die „Erbsünde“ oder auf einen unergründlichen göttlichen Willen zurückgeführt, sondern auf die Gesellschaft selbst. Für Rousseau ist der Mensch nicht von Natur aus böse, wie „der Sophist Hobbes“ behauptet. Auch die Lehre von der Erbsünde, „die der Rhetoriker Augustinus propagiert“, wird nicht anerkannt.

Die Gesellschaft, die das Böse hervorgebracht hat - Entfremdung und Ausbeutung, Ungleichheit und Privateigentum, wie Rousseau bereits in Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalite parmi les hommes (Diskurs über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, 1755) feststellt - ist auch aufgerufen, sich durch die Politik zu erlösen. Da, wie im Gesellschaftsvertrag (1762) dargelegt, l'homme est né libre et partout il est dans les fers - der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten -, ist es ein grundlegendes Erfordernis der Politik, darauf hinzuwirken, dass die Menschen ihre Freiheit wiedererlangen, indem sie die durch die geschichtliche Entwicklung geschaffenen Ketten sprengen. Gerade weil das Böse nicht zur menschlichen Natur gehört und nicht mit einer von Gott ab aeterno sanktionierten Verurteilung einhergeht, ist es für Rousseau die ehrgeizige Aufgabe der Politik, die Ungerechtigkeit zu beseitigen und die Gesellschaft vom Bösen zu befreien, indem sie die Gleichheit der Menschen und die direkte Demokratie als Regierungsform herbeiführt.

Allerdings stellt sich Rousseau in den „kontraktualistischen“ Rahmen der Moderne, und obwohl er eine Gemeinschaft der Solidarität und der Erlösung anstrebt, geht er von der irreführenden anthropologischen Annahme aus, dass das Individuum dem Staat vorausgeht (der wiederum - wie Hegel sagen würde - als Ergebnis eines „Vertrags“ verstanden wird, der nach den Modulen des „Privatvertrags“ konzipiert ist). Der „Diskurs über den Ursprung der Ungleichheit“ von 1755 unterscheidet zwischen einer natürlichen Ungleichheit, die die Menschen beispielsweise nach Intelligenz und Körperkraft unterscheidet, und einer konventionellen Ungleichheit, die „von einer Art Konvention abhängt und durch den Konsens der Menschen festgelegt oder zumindest zugelassen wird“. Um die letztere zu beseitigen und die Auswirkungen der ersteren zu neutralisieren, sind Maßnahmen erforderlich.

Fichte wird in seinen fünf Jenaer Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten im Jahr 1794 keine wesentlichen Änderungen an diesem Programm vornehmen. Er wird lediglich mit größerem Nachdruck auf der Dimension der Zukunft als offenem Raum für ihre Verwirklichung durch das leidenschaftliche Handeln eines bewussten Subjekts (Ich) bestehen, das fähig ist, unter der intelligenten Führung des „Gelehrten“ das Objekt (Nicht-Ich) gemäß der Vernunft neu zu definieren.

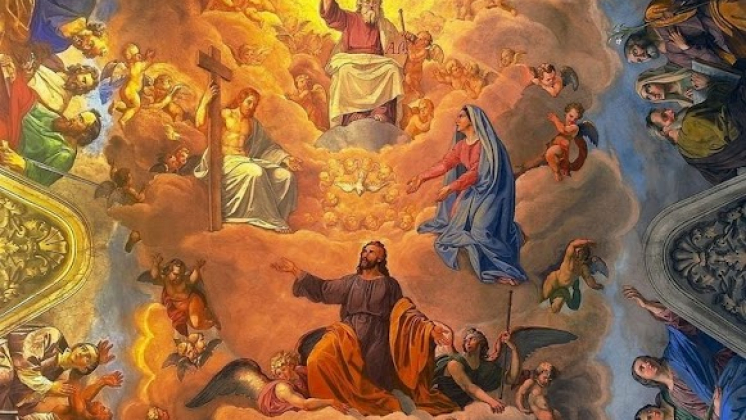

So entsteht die moderne „Theologie“ der Politik, die in links und rechts unterteilt ist, auch wenn Rousseaus Lexikon die Spaltung, die erst mit dem schockierenden Jahr 1789 eintreten wird, noch nicht ausdrücklich erwähnt. Die Linke ist die Partei, die danach strebt, ein Übel - die Ungleichheit zwischen den Menschen und die damit verbundenen Pathologien - zu beseitigen, das sozial ist, d. h. von der Gesellschaft hervorgebracht wird und durch ihre eigene Praxis beseitigt werden kann. Die Rechte ihrerseits reagiert, indem sie das Wesen der bestehenden Ordnung bekräftigt, als deren Hüterin sie sich aufspielt: Die Ungleichheit, die für die Linke ein sozialer Fehler ist, der behoben werden muss, erscheint der Rechten als natürlicher Zustand, der immer gegeben, von Gott gewollt oder jedenfalls notwendigerweise durch die Beziehungen zwischen den kriegerischen und sich gegenseitig feindlich gesinnten Wesen, die wie Wölfe Menschen sind, hervorgebracht wird.

Diese Rekonstruktion macht es unter anderem möglich zu verstehen, warum die Linke „ursprünglich“ und die Rechte „abgeleitet“ ist. Die zweite ist „reaktionär“, da sie auf die theoretisch-praktische Mobilisierung derjenigen antwortet, die danach streben, die Grammatiken des Bestehenden zu verändern, um es vom Bösen zu befreien. Nietzsches philosophisches Profil kann also pleno iure als die Umkehrung desjenigen von Rousseau verstanden werden.

Er geht nämlich davon aus, dass die Menschen von Natur aus ungleich sind und dass erst die Gesellschaft mit ihrer „Moral der Herde“ und ihrer Religion der Resignation die Korruption der Gleichheit (vom Christentum bis zum Sozialismus) hervorbringt.

Die Verderbnis, die bei Rousseau die Ungleichheit erzeugt, erzeugt bei Nietzsche dagegen die Gleichheit, d.h. jenen „komischen geistigen Kunstgriff“ - wie in Jenseits von Gut und Böse -, mit dem „die Feindseligkeit des Pöbels gegen alles Privilegierte und Souveräne“ maskiert wird. Die Rechte erkennt mit Nietzsche die Ungleichheit an und schlägt eine Politik vor, die sie begünstigt, während die Linke mit Rousseau die Gleichheit als Voraussetzung annimmt und eine Politik erarbeitet, die sie begünstigt.

Aus diesem Ansatz ergibt sich eine weitere Unterscheidung zwischen der Rechten und der Linken im Hinblick darauf, wie sie sich in dem vielschichtigen Abenteuer der Moderne artikuliert und bekämpft haben. Die Rechte neigt dazu, eine natürliche - wenn auch nicht direkt von Gott gewollte - Ordnung vor ihren möglichen praktischen Erschütterungen zu verteidigen; eine Ordnung, die als solche Hierarchien und Ungleichheiten voraussetzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Rechte, die so sehr auf die Natur achtet, keine eigene Kultur hat oder dass sie gar mit der Ablehnung der Kultur im Namen des Realismus und des Pragmatismus identifiziert werden kann: Es bedeutet einfach, dass die Kultur der Rechten - die nicht weniger reichhaltig und artikuliert ist als die der Gegenseite - ihren eigenen ständigen Bezug in der Unmittelbarkeit der Natur und einer natürlich gegebenen Ordnung findet.

Die Linke ihrerseits beharrt eher auf der Kultur und der Geschichtlichkeit als auf der Natur, eher auf dem νόμος -nómos- als auf dem φύσις -physis-: für die Linke ist die bestehende Ordnung nicht natürlich, sondern das Produkt konkreter Machtverhältnisse, die, da sie durch Hierarchien und Ungleichheiten gekennzeichnet sind, im Namen höherer und rationalerer Gesellschaftskonfigurationen korrigiert werden müssen, die von der gesellschaftlichen Praxis in die Tat umgesetzt werden müssen. Die Unmittelbarkeit der gegebenen Natur, die der Rechten so wichtig ist, bildet einen radikalen Gegensatz zur Reflexivität der Kultur, die für die Linke typisch ist. Wir haben es also mit einem Gegensatz zu tun zwischen der Kultur als regnum hominis, von der der für die Linke typische Imperativ des Handelns ausgeht, der darauf abzielt, die Welt nach dem Diktat der Vernunft zu gestalten, und der Natur als äußerer Macht, die sich - für die Rechte - nicht anthropomorphisieren lässt und die vielmehr gegen revolutionäre Bestrebungen geschützt werden muss, die darauf abzielen, sie zu verletzen, indem sie umgestürzt und nach dem Willen des Menschen umgestaltet wird.

Die theologisch-politische Genese der Rechts-Links-Dichotomie, die die Hoffnungen und den Glauben, den Dogmatismus und oft auch die Unnachgiebigkeit, die der transzendent-vertikalen Sphäre der Religion eigen sind, auf die immanent-horizontale Ebene projiziert, erklärt auf ihre Weise unter anderem den „sakralen“ Charakter, mit dem das dichotome Paar auch in der Zeit seiner „Dämmerung“ weiterhin liturgisch und fideistisch verteidigt wird: Nämlich so, als sei es ein Glaube, oft sogar im Gegensatz zu den Kanones des λόγος -lógos- (credo quia absurdum -ich glaube es, weil es absurd ist-).

Die Spaltung hat in der Tat das Denken und Handeln der Modernen geleitet: und wer, vielleicht ausgehend von der richtigen Einschätzung der hodierna morte der Dichotomie, behauptet, dass es sie nie gegeben hat oder dass sie nie eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat, der irrt. So haben beispielsweise die Vertreter der Elitentheorie (Mosca, Pareto, Michels) verschiedentlich die Auffassung vertreten, dass es immer und in jedem Fall unvermeidlich sei, dass sich ausgewählte herrschende Gruppen an der Spitze der Gesellschaft bildeten, und zwar auch in den Gesellschaften, die ex hypothesi behaupteten, egalitärer und linker zu sein: für sie wäre die Dichotomie zwischen rechts und links also eine ens imaginationis. Ortega y Gasset brachte diese These, wenn auch aus einer anderen Perspektive, zum Ausdruck, als er argumentierte, dass „links zu sein, wie rechts zu sein, eine der unendlichen Möglichkeiten ist, die der Mensch wählen kann, um ein Schwachkopf zu sein: beide sind in der Tat Formen der moralischen Hemiplegie“.

Es stimmt, dass in der Geschichte vor allem die Rechte die Gültigkeit der Dichotomie geleugnet hat, indem sie sie als heimliche intellektuelle Konstruktion darstellte, die die organische und einheitliche Natur der Gesellschaft auflöst. Diese These, die in De Maistres Denken bereits ansatzweise vorhanden ist, wird beispielsweise von Jean Madiran in La droite et la gauche (1977) vollständig formuliert. Madiran geht noch weiter. Er behauptet, dass die Unterscheidung stets auf Initiative und zugunsten der Linken getroffen wurde, die sie zur Umkehrung der Machtverhältnisse und zur Abgrenzung und Ausgrenzung der Rechten nutzte, indem sie sie mit dem Bösen identifizierte.

Außerdem hatte Donoso Cortés zuvor behauptet, dass sich der Parlamentarismus und die Links-Rechts-Dichotomie auf die „plappernde Klasse“, die bürgerliche Debattierklasse, beziehen.

Auch hier gibt es einen paradoxen Aspekt. Obwohl die Dichotomie ursprünglich symbolisch die Rechte begünstigt (die „richtige“ Seite im Gegensatz zur „falschen“ Seite), ist es die Linke, die sie einführt - und ihre eigene Identität auf sie gründet - und es ist die Rechte, die sie zunächst ablehnt. Deshalb ist es, wie Alain bereits im letzten Jahrhundert betont hat, vor allem die Rechte, die versucht, die Dichotomie zu leugnen, solange sie noch in Kraft ist: und wer in der Moderne behauptet, weder zur Rechten noch zur Linken zu gehören, tut dies in der Regel, weil er sich bereits in die Reihen der Rechten einreiht. Obwohl es auch wahr ist, dass diejenigen, die der Rechten die Ununterscheidbarkeit oder Nichtexistenz der Spaltung zuschreiben, fast immer auf der Linken stehen, wenn die Rollen vertauscht sind.

Es stimmt, dass vor allem die Rechte nach 1945 versucht hat, die Dichotomie aus rein technischen und taktischen Gründen zu leugnen, um ihre eigene Schwäche und ihr Versagen zu verbergen, indem sie versuchte, sich unter anderen und weniger nachteiligen Kategorien des Ausstiegs zu „tarnen“.

Wie wir sehen werden, wird jedoch ein diametral entgegengesetzter Diskurs für diejenigen gelten, die die Gültigkeit der Dyade nach 1989 leugnen und ihre offensichtliche Erschöpfung und nicht mehr ihre Nichtexistenz tout court anerkennen. Zu diesen Autoren gehören Persönlichkeiten der Nouvelle Droite, wie Alain de Benosit, und Philosophen der marxistischen Linken, wie Costanzo Preve (im Bild).

Andererseits dürfen wir in Bezug auf die Dichotomie nicht den strukturell asymmetrischen Charakter übersehen, den sie aufweist: Das Dupla wird nicht nur verwendet, um aseptisch zu beschreiben, sondern auch um zu unterscheiden, zu diskriminieren und zu bewerten. In der Vergangenheit wurde, wie wir uns erinnern, die linke Seite mit dem „verdammten Teil“ identifiziert, die rechte mit dem „göttlichen“. Jahrhunderts hat sich das Verhältnis zumindest in Europa umgekehrt: Nur die Linke wird im öffentlichen Diskurs tendenziell positiv konnotiert, während der Rechten - die von ihren Gegnern oft vorbehaltlos mit den tragischen Erfahrungen des Nationalsozialismus und Faschismus identifiziert wird - erhebliche Abwertungen zugeschrieben werden.

Während der Linken oft unreflektiert Werte wie Gleichheit, Fortschritt und Solidarität zugeschrieben werden, was sie ideologisch in eine Art semantisches Paradies verwandelt, werden der Rechten seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die abscheulichsten Vorrechte der Diktatur, Gewalt, Ungleichheit und Diskriminierung zugeschrieben.

Jahrhunderts die verwerflichsten Vorrechte der Diktatur, der Gewalt, der Ungleichheit und der Diskriminierung zugeschrieben. Abgesehen von diesen Überlegungen tritt der religiöse und nur unvollkommen säkularisierte Charakter der Dichotomie deutlich hervor, und zwar in Form eines hartnäckigen Glaubens, der auf scheinbar widersprüchliche Weise sogar das fin des grands récits - das Ende der großen Erzählungen - zu überleben scheint, mit dem nach Lyotards Meinung der postmoderne Zustand zusammenfallen würde. Weber hatte Recht, als er argumentierte, dass die „Entzauberung der Welt“, die durch die „Sonderentwicklung“ der westlichen kapitalistischen Rationalisierung eröffnet wurde, schließlich mit einer immanenten Art von Wiederverzauberung koexistiert: derjenigen, durch die die Menschen aufgehört haben, an Gott und an die Dichotomie zwischen Jenseits und Diesseits zu glauben, gerade wenn der Glaube an den kapitalistischen Markt und an das Rechts-Links-Binom einen beeindruckenden Grad an Intensität erreicht hat.

Aus diesem Grund scheint die Dichotomie im Zeitalter des „Todes Gottes“ und des Glanzes der Religion des Kapitals mit ihrer maximalen religiösen Aufladung versehen zu sein; eine Aufladung, die sich unter anderem im „Tabu der Unreinheit“ ausdrückt, das sich gegen jeden richtet, der der gegnerischen Partei angehört (oder nicht selten auch gegen jeden, der auch nur im Verdacht steht, mit ihr in Beziehung zu stehen), und in der nunmehr vollzogenen Ersetzung des Raums der „kommunikativen Handlung“ (sokratisch noch vor habermasianisch), durch das emotionale, fideistische und fanatische Terrain der „konfessionellen“ Zugehörigkeit und des gehorsamen Kampfes gegen die „Ketzer“ der gegnerischen Seite. Kurzum, die Politik wird in jeder Hinsicht zur Religion der Modernen. Heute jedoch erleben die Postmodernen den Tod Gottes auch in der Politik; und in allen Breitengraden überwiegt der Verlust des politischen Glaubens oder, wenn man so will, des politischen Nihilismus.