Gianfranco De Turris: il terreno comune che unisce Evola e Tolkien è l'antimodernismo

Sebbene J.R.R. Tolkien, figura di spicco della letteratura fantastica, e Julius Evola, voce di spicco del pensiero tradizionalista, possano sembrare a prima vista distanti, il percorso intellettuale di Gianfranco de Turris getta ponti significativi tra questi due regni. Nella nostra conversazione con Turris abbiamo esplorato un'ampia gamma di argomenti: dalle intersezioni tra Tolkien ed Evola, al potenziale del fantasy per creare un “mito laico”, dagli effetti mitopoietici dell'era digitale al posto di Tolkien all'interno della destra italiana.

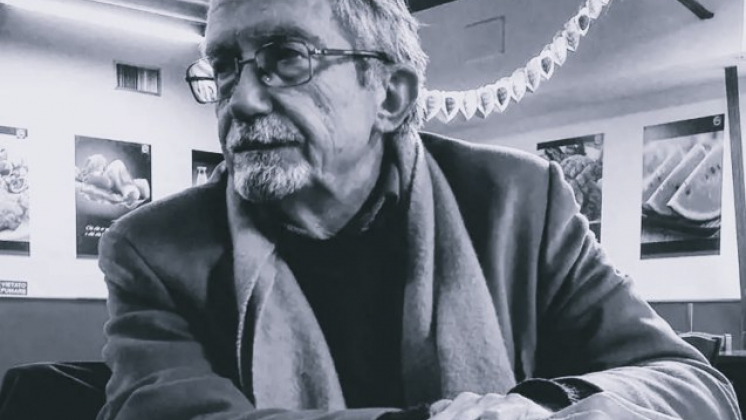

Può presentarsi brevemente e raccontarci come è nato il suo interesse per la letteratura fantastica?

È un po' difficile presentarsi brevemente quando si scrive, si pubblica e si lavora da oltre 60 anni, avendo iniziato nel 1961, e si sono accumulate così tante esperienze. Posso dire di aver curato l'edizione italiana di centinaia di volumi (tra cui l'opera omnia di Julius Evola), scrivendo spesso le introduzioni; di aver diretto collane di libri di fantascienza e di occultismo; di aver lavorato come giornalista sia per la carta stampata (quotidiani e periodici) sia per la RAI, l'ente pubblico che si occupa di radio e televisione in Italia, lavorando al Radiogiornale dove sono stato per 25 anni e dove ho ideato e condotto programmi culturali; di aver scritto oltre venti libri di saggistica e narrativa; di dirigere ora una rivista dedicata all'Immaginazione; e di aver fatto molto altro che non ricordo più...

Posso dire che la mia passione per la letteratura fantastica è sempre esistita: fin da ragazzo preferivo la lettura di Jules Verne a quella di Emilio Salgari, ed è continuata per tutta la vita, accendendosi nel 1957 quando mi fu regalato Destinazione Universo, edito da Piero Pieroni per Vallecchi, e concretizzandosi anni dopo quando a 16 anni, quando frequentavo il liceo, iniziai a scrivere racconti e articoli. Il motivo era semplicemente quello che molti considerano un fatto negativo, cioè la cosiddetta “fuga dalla realtà”: Il mondo che mi circondava non mi piaceva affatto fin da piccolo e ne cercavo uno migliore, il che non è affatto riprovevole, come spiega lo stesso Tolkien nel suo saggio On Fairy Stories, scritto per rispondere alle critiche ricevute all'uscita de Lo Hobbit nel 1937.

Inoltre, ciò che interessava particolarmente a me e al mio collega e amico di sempre, Sebastiano Fusco, era alzare il tono della fantascienza e del fantastico, da non considerare più letteratura di serie B o addirittura di serie Z. Per fare questo, negli anni Settanta, per le collane “Futuro” e “Orizzonti” che avevamo creato per l'editore Fanucci di Roma, scrivemmo un centinaio di saggi - non semplici brevi introduzioni - da anteporre ai romanzi e alle antologie che curavamo, in cui, per la prima volta in Italia, utilizzavamo il metodo simbolico per interpretarli e valorizzarli, cioè il metodo derivato dai sistemi di pensatori come Mircea Eliade, Joseph Campbell, Julius Evola, René Guénon, Otto Rank e altri - cosa che fino a quel momento non era mai stata fatta in Italia e a quel livello, e che suscitò stupore ma anche molte critiche, stranamente di natura “politica”... Tuttavia, dopo circa quarant'anni possiamo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo: portare la letteratura dell'Immaginazione nel suo complesso allo stesso livello di apprezzamento e accettazione della letteratura “realistica”. Infatti, negli ultimi anni sono stati pubblicati un paio di volumi con “il meglio” di questi nostri saggi.

In che modo il suo percorso si è incrociato con quello di Julius Evola e, come rappresentante della corrente tradizionalista, che approccio aveva Evola nei confronti della narrativa fantastica? Alla base di questa domanda - come spesso mi è accaduto - c'è l'implicita richiesta di una spiegazione del mio contemporaneo interesse per la letteratura fantastica e per il tradizionalismo incarnato da Evola.

Ho scoperto le sue opere nel 1968-69 quando hanno cominciato a essere ristampate dalle Edizioni Mediterranee, perché prima erano praticamente introvabili, e sono rimasto folgorato. Poi Adriano Romualdi mi portò a casa sua, lo conobbi di persona e lui si affezionò a me, e in sostanza fui quello che riuscì a intervistarlo di più nei restanti anni della sua vita, cioè fino al 1974. La prima intervista uscì nel 1970 e poi seguirono le altre (tutte raccolte in un volume), che lo hanno per così dire “popolarizzato” in un certo ambiente; altrimenti sarebbe rimasto nel ghetto dei suoi irriducibili seguaci, che non sono sempre i migliori, visto che spesso hanno - lasciatemelo dire senza infingimenti - i paraocchi e tendono a considerarlo “di loro proprietà”.

E che legame c'è con il fantastico dal mio punto di vista? Essenzialmente, come ho sempre detto, ho trovato nelle opere di Evola i valori - sottolineo, i valori - che si trovavano (e che io avevo trovato) nella migliore letteratura fantastica, cioè nella cosiddetta “fantasia eroica”, nelle saghe, nell'epica; da qui il legame, che, ripeto, è un legame di valori e non certo di argomenti (si vedano, ad esempio, i valori espressi ne Il Signore degli Anelli).

L'approccio di Evola al fantastico era molto particolare: non gli interessava il genere letterario in sé, ma solo quello che aveva un valore simbolico o un contenuto esoterico o occulto. Ad esempio, cercai di fargli leggere Lovecraft, ma non ne rimase affatto colpito, perché secondo lui Lovecraft non possedeva quel background, mentre era estremamente interessato e appassionato a Gustav Meyrink, che lo possedeva e lo utilizzava costantemente nei suoi romanzi, occulto e fantastico insieme. Anzi, fu proprio lui a tradurlo in italiano negli anni Quaranta. Questo interesse gli rimase nel tempo; tanto che mi invitò a collaborare con lui al Cahier de l'Herne dedicato proprio a Meyrink, anche se il volume uscì solo dopo la sua morte, se non ricordo male.

Secondo lei, la letteratura fantastica contemporanea sta davvero costruendo un “mito laico”, e quali differenze vede tra questa nuova narrativa e i miti religiosi tradizionali?

La definizione di “letteratura fantastica” è molto generica, soprattutto oggi, e comprende di tutto e di più, e le cose più bizzarre ed eterogenee tra loro. Per costruire un “mito laico”, come lei dice, credo che sarebbe necessaria una letteratura fantastica molto più uniforme e unidirezionale di quella esistente. Non credo quindi che possa realizzare quel “mito laico” di cui lei parla, e quindi la differenza tra passato e presente sta proprio in questi due aggettivi: il laico di oggi è il religioso di ieri; sono l'uno l'opposto dell'altro, e quindi un “mito laico” potrebbe realizzarsi solo se la letteratura fantastica mondiale avesse basi comuni, prospettive comuni, obiettivi comuni, anche semplicemente indiretti e non espliciti, cosa che a me sembra non esistere perché è totalmente indipendente a seconda dei singoli Paesi in cui viene prodotta, e la letteratura fantastica di lingua inglese è ben diversa da quella francese o tedesca o anche italiana, dove peraltro i luoghi di pubblicazione sono estremamente scarsi.

Paradossalmente, però, quanto appena affermato può avere una controprova: quello che la letteratura non sembra riuscire a realizzare, in un certo senso lo ha realizzato la cinematografia con le sue saghe, cioè un racconto dal tono epico su vasta scala con basi simboliche: Penso a Star Trek ma soprattutto a Star Wars, che non a caso ha come sfondo le teorie e le idee dello studioso delle religioni Joseph Campbell. E Star Wars, con le sue molteplici trilogie, che hanno influenzato almeno due o tre generazioni di spettatori, ha probabilmente raggiunto un risultato inimmaginabile per la letteratura. A parte, naturalmente, l'opera complessiva di J.R.R. Tolkien, che è immensa e si presenta, in ultima analisi, come una cosmogonia e che, proprio nelle intenzioni del professore, avrebbe dovuto fungere da mito fondante per il suo Paese, che riteneva ne fosse privo. Chissà, forse qualcosa di simile a quel “mito secolare” di cui parlavi...

Il Signore degli Anelli è stato prima adottato dagli hippy e oggi è apprezzato da un pubblico più laico: come spiega che un autore cattolico e conservatore come Tolkien trovi risonanza tra lettori così diversi?

Proprio per la parola che hai usato! Ma dobbiamo considerarla nella sua etimologia greca originale, dove katholikos significa “universale”, come ho spesso ricordato in questi anni. Tolkien è apprezzato da tutti proprio perché è un autore universale, tratta temi e valori universali e i suoi libri sono tradotti in una trentina di lingue. Ciò significa che non parla solo agli “occidentali”. Nei suoi personaggi chiunque può riconoscersi, in qualsiasi cosa creda. Non per niente si lamentava “del mio deplorevole culto”!

Vale la pena di ricordare in questa occasione che quando il capolavoro di Tolkien uscì in Italia, ormai più di mezzo secolo fa, nel 1970, fu attaccato dalla cultura progressista guidata da Umberto Eco per una serie di motivi: il fatto che trattava di un'epoca medievaleggiante e quindi era oscurantista dal punto di vista dei valori, e perché era pubblicato da un editore considerato “di destra”, Rusconi, e curato da intellettuali anch'essi considerati di destra, come Alfredo Cattabiani, Quirino Principe, Elèmire Zolla. E un intellettuale come Walter Pedullà arrivò a dire che bisognava creare un “cordone sanitario” intorno a Rusconi...

Questo, chiamiamolo sbarramento preventivo, ha fatto sì, come molti hanno poi testimoniato, che i ragazzi di sinistra dovessero leggerlo di nascosto, mentre quelli di destra lo hanno “adottato”, come ho detto (certo non lo hanno “strumentalizzato”, come sono stati ingiustamente accusati di fare, perché non si “strumentalizza” ciò in cui ci si identifica), sia come storia d'avventura che come mito e simbolo. Tanto che alla fine del decennio organizzarono dei Campi Hobbit in estate, che non erano certo campi paramilitari come furono accusati all'epoca, e fu dimostrato che non lo erano, e nacque un gruppo musicale attivo fino a poco tempo fa, chiamato “La Compagnia dell'Anello”. Tale era la misura in cui la giovane destra dell'epoca era influenzata e influenzabile dall'immaginario di Tolkien....

Ritiene che Il Signore degli Anelli rappresenti simbolicamente la Seconda Guerra Mondiale, la teologia cattolica o qualcos'altro? Quale interpretazione ritiene più convincente e perché?

Il Signore degli Anelli è sempre stato oggetto di ampie interpretazioni, ma prima di tutto l'autore stesso ha negato che ci fosse un'allegoria della Seconda Guerra Mondiale - per esempio, Sauron come Stalin, un'ipotesi che era stata avanzata da qualcuno. Generalmente, però, e in modo molto banale, il romanzo viene considerato come la rappresentazione della lotta tra il Bene e il Male, ma secondo me, come ho sempre detto, non è così: si tratta essenzialmente dell'opposizione concreta e simbolica tra il Potere benefico e quello malefico, tra il Potere positivo e quello negativo (Tolkien non era né anarchico né liberale), rappresentata dai personaggi principali dell'opera, e questo probabilmente si comprende meglio nelle conclusioni della “fiaba più lunga del mondo”, come l'ha definita Lester del Rey, dal rapporto tra i due Poteri che si scontrano e dai simboli che Tolkien adotta, per esempio le due torri, e anche considerando le scelte fatte dai personaggi principali.

Nel suo libro su Evola e Tolkien, quali sono i temi comuni che emergono con maggior forza, e ci sono indicazioni di interazioni dirette o indirette tra i due?

Non ci sono state persone più diverse di Evola e Tolkien, sia umanamente che ideologicamente e, in sostanza, anche politicamente, eppure erano accomunati da un unico punto di vista che ho messo in evidenza nel mio libro, ovvero l'antimodernità, che in ognuno di loro si manifestava secondo le proprie caratteristiche personali. Entrambi erano contro il macchinismo, contro la tecnologia, contro la civiltà di massa, contro il turismo di massa in particolare, contro la distruzione della natura. Tutto questo, fino a questo momento, non era stato notato ed evidenziato, forse per la grande diversità tra i due autori, e non era stato sottolineato e commentato, cosa che io ho fatto per la prima volta in modo molto puntuale con riferimenti precisi. Ma nonostante tutto, il mio confronto ha sollevato critiche e spesso indignazioni da parte degli “ortodossi” di una o dell'altra parte. Chissà per quale recondita ragione...

Se per “interazione” si intendono rapporti, connessioni e simili, la risposta è negativa. Per quanto ne so, pur essendo contemporanei (sono morti a un anno di distanza l'uno dall'altro, 1973 e 1974), non ci sono stati contatti di alcun tipo tra loro; anche se Tolkien ha fatto il suo famoso viaggio in Italia, non si sono incontrati e nessuno dei due ha letto le opere dell'altro.

Secondo lei, la destra politica italiana contemporanea è stata influenzata da Tolkien e da Il Signore degli Anelli, sia a livello simbolico che ideologico?

Ho accennato prima al problema e a come la destra italiana degli anni Settanta e Ottanta abbia “adottato” - questo è il termine che ho sempre usato - Tolkien e ne sia stata influenzata, ma stiamo parlando di quasi mezzo secolo fa, e la destra di oggi non è quella di ieri. Certamente il libro, il suo autore, i personaggi con i valori spirituali che rappresentano sono stati un punto di riferimento anche per la destra successiva, e infatti, se non ricordo male, questo è stato rinfacciato anche all'attuale premier italiano, ma sono cose di altri tempi. Oggi devo dire con rammarico che la destra che è andata al potere nel 2022 mi sembra stia dimenticando quegli insegnamenti metapolitici e si occupi soprattutto del potere pratico che gestisce, mi sembra con pochissimo idealismo soprattutto nei ranghi intermedi. Ovviamente la gestione del potere è fatta di fatti concreti e non di sogni ideali ad occhi aperti, ma dietro ci deve essere qualcos'altro, no?... Fortunatamente alcuni esponenti dell'attuale governo lo possiedono, e proprio per questo sono spesso presi di mira dagli oppositori. Spero che tengano duro...

Infine, come immagina che si evolverà il potenziale mitopoietico della letteratura fantastica nell'era digitale?

Esattamente, l'era digitale. Questa è la parola chiave, anche perché, pur essendo una tecnologia molto sofisticata, il digitale è sempre una tecnologia, e come influenzerà il fantastico nei suoi molteplici aspetti, più che la letteratura fantastica in particolare? Come lo influenzerà, come lo manipolerà, come lo indirizzerà? E quali saranno i nuovi punti di riferimento per scrittori, fumettisti, illustratori, registi, sceneggiatori di film, sceneggiatori di serie televisive?

Da un lato, si consideri ciò che già conosciamo, ad esempio ciò che è stato realizzato con i film di supereroi e simili e in generale con i film di fantascienza e fantastici: cose mai viste prima, grazie all'intelligenza artificiale e quindi al digitale. Ma d'altra parte, consideriamo come sia stato possibile creare dal nulla fatti plausibili e mai accaduti, con personaggi reali come protagonisti: per esempio, anni fa l'arresto di Donald Trump quando non era ancora presidente, e ora quello che il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto fare con l'arresto del suo predecessore Barack Obama. Sembra tutto molto vero e invece è tutto completamente falso grazie proprio all'opzione digitale.

Quello che lei definisce “potenziale mitopoietico” resisterà all'onda d'urto del digitale? O sarà manipolato e modificato?

Spero solo che il “potenziale mitopoietico”, che è un patrimonio dell'umanità, continui a resistere senza essere snaturato, così come ha resistito all'evoluzione dei cambiamenti nel corso dei secoli adattandosi alle nuove culture che di volta in volta sorgevano, ma c'è una differenza fondamentale che è propria, come si sarà capito, del nuovo mezzo: il digitale è di per sé immateriale e, sostanzialmente, può fare tutto. Prima non esisteva e ora mi chiedo se non possa influenzare negativamente, senza che quasi nessuno se ne renda conto direttamente, il “potenziale mitopoietico”. Per me è qualcosa di angosciante perché dalla sua resistenza all'onnipotenza del digitale dipende la resistenza di un universo mentale che, in fondo, ha fatto dell'uomo quello che è...

Traduzione di Costantino Ceoldo