Fuoco sulla Megamacchina!

Alain de Benoist esamina come la società contemporanea stia vivendo una profonda “perdita del mondo” attraverso l'eliminazione sistematica della diversità, dell'ambiguità e delle distinzioni significative. Attingendo a quattro libri recenti, sostiene che sotto crisi visibili come l'immigrazione e il declino culturale si nasconde un problema più profondo: il predominio delle forze economiche e l'accelerazione tecnologica che riducono tutto a elementi uniformi, quantificabili e intercambiabili. Il saggio traccia come questa “ideologia dell'uniformità” si manifesti attraverso la scomparsa dell'ambiguità, la spinta compulsiva verso la mobilità e l'abbraccio contemporaneo dell'eccesso che alla fine porta al nichilismo e all'oblio dell'autentico essere umano.

Dal politeismo dei valori all'uniformità globale

Dietro le crisi visibili della nostra epoca – immigrazione, collasso dell'istruzione, decadenza morale, tirannia dell'Identico – si nasconde un male più profondo: la dissoluzione programmata di ogni forma, ogni limite, ogni distinzione. Quattro saggi recenti ci consentono di sondarne i meccanismi profondi. In Towards a Univocal World, Thomas Bauer diagnostica la scomparsa dell'ambiguità. Jacques Dewitte, in The Texture of Things, smantella l'ideologia dell'indifferenziazione. Christophe Mincke e Bertrand Montulet, con The Society Without Respite, esplorano l'ideologia della mobilità. Infine, Alain Coulombel, nel suo Short Treatise on Excess, descrive l'arroganza contemporanea come il principio fondante di un mondo senza confini né bussola. Quattro punti di vista che rischiano di giungere alla stessa conclusione: la perdita del mondo.

L'immigrazione, il collasso dell'istruzione, la criminalità, il wokeismo, il pensiero univoco, per quanto condannabili e dannosi possano essere (e lo sono), non sono mai altro che epifenomeni la cui causa profonda va ricercata in una struttura sociale permeata fino alle sue forme più elementari da un'ideologia dominante che porta con sé nichilismo e caos. Ecco perché, anche se questi fenomeni non esistessero o scomparissero domani, la società attuale rimarrebbe una società profondamente dannosa, per non dire nemica.

Diversi libri recenti che sottolineano alcune caratteristiche principali della società attuale invitano il lettore ad esaminarne tre in profondità: la perdita di diversità e la tendenza all'indifferenziazione, l'accelerazione della mobilità, l'onnipresenza dell'eccesso.

In un saggio che ha riscosso grande successo al momento della sua pubblicazione in Germania, Thomas Bauer, professore all'Università di Münster, offre una nuova prospettiva sulla prima di queste tendenze, la più visibile e senza dubbio anche la più nota, ovvero la riduzione della diversità, sia quella delle specie selvatiche, domestiche o agricole, sia quella dei popoli, dei modi di vita, delle lingue, delle culture e delle usanze radicate, che sono altrettanti fondamenti essenziali della vita.

L'ideologia dell'uguale

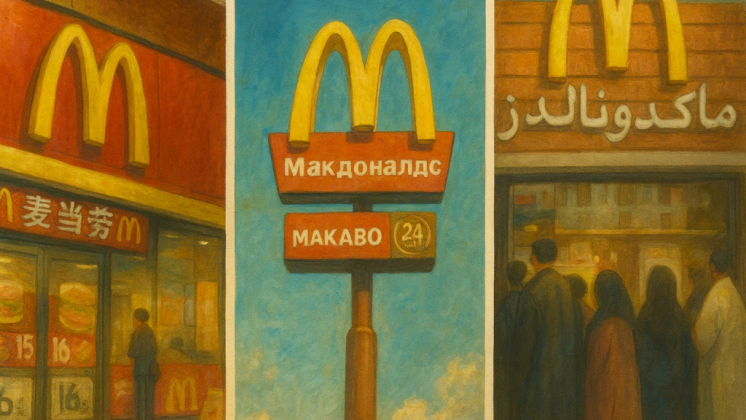

A livello materiale, questa uniformizzazione è evidente non appena si viaggia e ci si guarda intorno: ovunque si moltiplicano i “non-luoghi”, luoghi funzionali simili tra loro (autostrade, centri commerciali, grandi catene alberghiere, aeroporti, supermercati, ecc.), che non creano “né identità singolare, né relazione, ma solitudine e similitudine” [1]. Queste sono le nuove terre desolate. A ciò si aggiunge un'uniformazione degli immaginari all'interno delle nazioni e delle aree civili: in Francia, a parte il clima, la gastronomia e il folklore consumati dai turisti, le regioni hanno quasi totalmente perso la loro personalità. Da un capo all'altro del mondo, vediamo gli stessi film, ascoltiamo le stesse canzoni, manipoliamo gli stessi schermi, apparteniamo agli stessi “social network”, beviamo dalle stesse fonti di informazione. Le lingue si impoveriscono e gli accenti scompaiono.

La perdita di diversità fa parte di un processo di omogeneizzazione che non smette mai di accelerare. Essa genera un'uniformazione del mondo e una massificazione dei comportamenti che vanno di pari passo con la mercificazione della vita sociale. Da un lato c'è un'uniformazione dei concetti, dall'altro una progressiva omogeneizzazione della realtà, senza che sia possibile dire quale sia il motore dell'altra. Ma non bisogna sbagliarsi: se da un capo all'altro del mondo occidentale gli oggetti, gli spazi abitativi e persino i modi di vedere il mondo si assomigliano sempre di più, se non si distinguono più in base alla loro identità, destinazione o scopo, è perché chi li modella ha la convinzione che gli esseri umani stessi si assomiglino più di quanto differiscano, tanto che alla fine sono uguali ovunque, il che li rende intercambiabili. L'ideologia dominante è, prima di tutto, l'ideologia dell'Uguale.

Il fenomeno non è nuovo e molti osservatori lo hanno notato, generalmente per lamentarsene. Si pensi a Paul Valéry che nel 1925 scriveva: “L'intercambiabilità, l'interdipendenza, l'uniformità dei costumi, dei modi di fare e persino dei sogni stanno conquistando il genere umano. I sessi stessi sembrano non essere più destinati a distinguersi l'uno dall'altro se non per caratteristiche anatomiche” (Valéry non poteva ancora immaginare la destituzione del sesso a favore del “genere”!). Stefan Zweig, allo stesso tempo, denunciava in modo simile la “monotonia del mondo”: “I costumi propri di ciascun popolo scompaiono, i costumi diventano uniformi, le usanze assumono un carattere sempre più internazionale. I paesi sembrano, per così dire, non distinguersi più gli uni dagli altri, gli uomini si affaccendano e vivono secondo un unico modello, mentre le città appaiono tutte identiche [...] Inconsciamente, si crea un'unica anima, un'anima di massa, spinta dal crescente desiderio di uniformità” [2].

Il diventare univoco del mondo

L'originalità di Thomas Bauer consiste nell'insistere su un punto fondamentale spesso trascurato: l'allergia all'ambiguità che si sta gradualmente imponendo intorno a noi. Sarebbe sbagliato considerarlo un dettaglio. Non è un caso, del resto, che Zygmunt Bauman vedesse nell'ambiguità “l'unica forza in grado di contenere e disinnescare il potenziale distruttivo e genocida della modernità” [3]. Si tratta quindi di un blocco da rompere.

Per qualificare la perdita di ambiguità, Bauer usa il termine “univocità” (Vereindeutigung). Il diventare univoco implica un rifiuto e un'intolleranza sempre più accentuata verso tutto ciò che è ambiguo, plurale, inclassificabile, contraddittorio o semplicemente sfumato: l'ambivalenza dei sentimenti, l'ambiguità dei giochi amorosi, la ragione sensibile e l'armonia conflittuale, l'umorismo, il secondo grado, la bellezza scintillante, il politeismo dei valori, la polisemia del pensiero simbolico, la variegatura dell'essere.

Le parole devono d'ora in poi essere unidirezionali, a costo di restringere la gamma dei significati in un mondo manicheo che - anche quando rivendica l'arcobaleno! - non tollera più nulla se non il bianco e il nero, un mondo per il quale tutto ciò che sfugge alle classificazioni preconfezionate, tutti gli approcci trasversali, tutte le contraddizioni gioiosamente assunte dell'esistenza, tutto ciò che in una parola è consustanziale alla natura, al linguaggio e alla vita umana, è denunciato come “confusionismo”: non è “chiaro”, quindi è sospetto (e di chi è il gioco?). Parola d'ordine: chi non è con me è contro di me! La folle richiesta di “trasparenza” va nella stessa direzione: bisogna scovare l'opaco anche sotto le lenzuola. A ciò si aggiunge, infine, il sospetto generalizzato, di cui fa grande uso una polizia morale, ben sapendo che oggi accusa equivale a condanna (si è condannati dal momento in cui si è accusati, secondo il principio che non c'è fumo senza arrosto!).

Ridotte all'univocità del loro unico valore commerciale, l'arte, la religione, la scienza e la politica perdono il loro valore intrinseco. Questo si può osservare in tutti i campi [4]. Da Cartesio in poi, la verità si confonde sempre più con l'univocità, il certum con il verum, il potere con la riduzione dell'incertezza a favore della certezza geometrica, numerica, matematica, economica e tecno-scientifica. “Tutto ciò che non appare univoco”, scrive Bauer, “tutto ciò che è carico di ambiguità [...] tutto ciò che non può essere quantificato, viene svalutato. Ma poiché ciò induce poca coesione sociale, un'altra istanza prende il potere. È il mercato, dotato della magica capacità di attribuire un valore esatto a un numero sempre crescente di cose”.

La società moderna è infatti ostile a qualsiasi attività umana che non sia produttiva, che in definitiva non sia economica e non possa essere oggetto di un calcolo quantificato. Anche il processo decisionale delle macchine è necessariamente univoco: la nuova versione dello slogan liberale “non c'è alternativa” (Margaret Thatcher). “Solo gli uomini troppo ingenui”, diceva Nietzsche, “possono credere che la natura umana possa essere trasformata in natura puramente logica”.

Verso un egocentrismo uniformato

Si noti che l'identità in sé non è univoca. Rivendicare un'identità univoca, credere che l'identità implichi unicità, concepirla come un'essenza unidimensionale, significa fare una concessione fatale ai sostenitori dell'Unico.

Anche Jacques Dewitte, collaboratore della Revue du MAUSS, affronta il problema dell'indifferenziazione, ma da un punto di vista più filosofico. All'indifferenziazione di un mondo privo di coerenza, egli contrappone la “trama delle cose”, basandosi in particolare su Aristotele, Hannah Arendt e Adolf Portmann, ma anche sul lavoro dell'architetto Léon Krier.

“La mia ipotesi”, scrive, “è che ci sia stata una sorta di decisione originaria, una prima scelta ontologica dell'Occidente, sia greco-latino che giudaico-cristiano, riguardo al modo di vedere l'essere in generale; una decisione a favore delle forme differenziate contro la rappresentazione di un reale che si supponeva costituito in ultima analisi da un unico substrato elementare, di cui le forme differenziate sarebbero state solo semplici stati, pure apparenze incoerenti”.

C'è stata, in altre parole, una scelta culturale e socio-storica a favore della vera diversità, visibile, mutevole, plurale, del mondo fenomenico, in contrapposizione all'uniformità entropica che riduce (e alla fine distrugge) le differenze. È questa scelta che è stata messa in discussione, prima dal nominalismo, poi dall'individuo-universalismo religioso o secolare che costituisce il fondamento dell'ideologia dominante.

La tentazione dell'indifferenziato, spiega Dewitte, è una forma di attrazione verso l'entropia, vale a dire verso la morte. Ciò che Husserl chiamava “mondo della vita” non è composto da elementi astratti, comprensibili dalla razionalità analitica, ma da cose concrete (naturali o artificiali): le cose non sono oggetti puri, ma piuttosto la “sostanza del mondo” (Christian Norberg-Schulz). Le vediamo e le riconosciamo come riconosciamo un volto. Le forme riconoscibili delle cose sono ciò attraverso cui il mondo viene incontro a noi. Il dato originario è doppiamente dato: in quanto è lì e in quanto è un dono. Ciò basta a respingere ogni dualismo metafisico, sia positivista che, al contrario, platonico, che postulano entrambi una separazione radicale tra l'intelligibile e il sensibile, sulla base del fatto che le essenze appartengono a un “mondo posteriore”.

Jacques Dewitte sottolinea che nel mondo dell'indifferenziato le cose sono ridotte alle loro funzioni [5] e mostra come l'ascesa dell'indistinguibilità e il grigiore dell'uniformità siano favoriti dalla “logica dell'individualismo radicale che porta al conformismo di massa, dove ciascuno si crede diverso mentre in realtà tutti si assomigliano”. Questo è ciò che già diceva Milan Kundera quando parlava di “egocentrismo uniformato” [6]. L'indifferenziazione comporta infatti una derealizzazione della percezione del mondo, una “perdita del mondo” che colpisce tutti.

Ibridazione e “Bougisme” [7]

L'elogio di tutte le ibridazioni (“mescolanza”) va nella direzione dell'indifferenziazione: a forza di fondere i colori, ne rimane solo uno: il grigio. Lo stesso vale per la “lotta contro tutte le discriminazioni”, che porta all'abolizione e alla fluidificazione di tutte le distinzioni, a cominciare dalla distinzione tra i sessi, che Shulamith Firestone rende orgogliosamente “l'obiettivo finale del neo-femminismo”.

L'apologetica dei meticci e dei transessuali dovrebbe dimostrare che nulla di stabile esiste in natura (“non c'è nulla di preciso in natura”, poiché “tutto è in perpetuo mutamento”, scriveva già Diderot nel Sogno di d'Alembert). “Il mondo si ibrida, gli oggetti si ibridano, le identità o le culture si ibridano, le discipline si ibridano. L'ibridazione potrebbe benissimo diventare la norma dominante”, scrive Dewitte. L'identità stessa diventa sperimentale, reversibile e provvisoria. L'ibridazione annuncia l'intercambiabilità. Tutto era già nel famoso dipinto di Magritte che raffigura una pipa: “Ceci n'est pas une pipe”.

La lotta a favore o contro le differenze è antica quanto l'opposizione tra il sofista Antifonte, che privilegiava l'elementare rispetto alla forma, e Aristotele, che privilegiava la forma. È il contrasto tra immagine e concetto, concreto e astratto, durevole ed effimero, intensità ed estensione, radicamento e nomadismo, tra il qualche parte e il ovunque, tra l'ancoraggio e l'universalismo, ma anche tra coloro che accettano il mondo così com'è e coloro che vogliono “correggerlo” secondo un'idea di come dovrebbe essere.

Christophe Mincke e Bertrand Montulet affrontano un altro problema, quello della mobilità. Si tratta di un altro fatto ben noto: la modernità è andata di pari passo con una mobilità senza precedenti. Ma non basta ricordare che è stato in epoca moderna che sono stati inventati l'automobile, l'aereo, il piroscafo e il razzo, che ora ci sforziamo di battere costantemente i record di velocità, che la rapidità sempre crescente dell'informazione ha portato al “tempo zero” (la stessa informazione viene data in tutto il mondo nello stesso istante), che il turismo di massa è un fenomeno moderno, che il viaggio ha assunto un'importanza essenziale nella vita dei nostri contemporanei, che in Francia si contano già 700.000 “lavoratori mobili”, ecc. L'importante è notare che la mobilità deve tutto all'ingiunzione di muoversi. Questo imperativo di mobilità è già contenuto nel principio liberale che esige la libera circolazione di persone, merci e capitali (“laissez faire, laissez passer”), il che equivale a postulare che i confini devono essere considerati inesistenti, in quanto è inseparabile da un'ideologia progressista che vede nel “bougisme” (Pierre-André Taguieff) un ottimo modo per delegittimare l'ancoraggio, il radicamento e, più in generale, tutto ciò che è di ordine sedentario, locale o permanente.

Accelerazione

Ciò che il libro mette bene in evidenza è “l'emergere di un ideale mobilitario basato sulla valorizzazione della mobilità fine a sé stessa”. L'idea fondamentale è che, nel mondo attuale, la mobilità è diventata un fine in sé. Bisogna muoversi, bisogna agitarsi, perché il movimento è vita, perché permette di accedere alla felicità di essere ovunque e in nessun luogo allo stesso tempo – e soprattutto perché dissuade dall'essere di un luogo. La mobilità “non è più qualcosa che permette di raggiungere un obiettivo. È diventata un bene in quanto tale” [8]. È un obbligo che si impone a tutti.

La mobilità è la negazione dell'assioma secondo cui gli uomini si muovono solo se devono, essendo il loro stato naturale una certa fissità. “Nel contesto attuale della metafisica nomade, non è più legittimo rivendicare l'immobilità. Si può immaginare oggi un lavoratore che rivendichi l'attaccamento a un unico datore di lavoro? Una moglie che affermi la sua eterna fedeltà al coniuge?”. Anche i riferimenti diventano irregolari e mutevoli, gli impegni si allontanano.

La velocità, in questa prospettiva, diventa sinonimo di potere, progresso, risultati, record. Ci “muoviamo” sempre più velocemente, perché la velocità accentua la mobilità. La mobilità mette l'uomo in orbita, il modello è la macchina che non si ferma mai. “Quando il tempo accelera [...] quando, sotto l'effetto delle economie di mercato, tutto sembra muoversi contemporaneamente e molto rapidamente, nulla assomiglia più a nulla, tuttavia, oh paradosso! tutto assomiglia a tutto”, aveva già osservato Philippe Ariès [9]. Questo ruolo della velocità e dell'accelerazione nella storia della modernità è stato ben studiato da Paul Virilio e da Hartmut Rosa [10]. La mobilità accelera i cambiamenti che l'ideologia del progresso, basata sul disprezzo del passato - che rappresenta una mutilazione della memoria collettiva, ma rende anche insignificanti le commemorazioni “memoriali” - considera positivi per il solo motivo che danno vita al nuovo (anche l'innovazione è valorizzata in sé e per sé).

Disaffiliazione e disancoraggio

La mobilità è quindi ben lungi dall'essere ridotta alla libertà di movimento. La sua conseguenza più importante è lo sconvolgimento del nostro rapporto con lo spazio e il tempo. Siamo passati da modi di vita dotati di un proprio ritmo a modi di vita “misti”, caratterizzati dalla rapidità delle successioni di movimenti e dalla loro moltiplicazione attraverso la comunicazione a lunga distanza. È l'avvento della forma-flusso, in contrapposizione alla forma-limite, che trionfa nella società “liquida” (o “marittima”) degli schermi e delle reti [11].

Il cambiamento nelle nostre rappresentazioni dello spazio-tempo non riguarda solo il modo in cui la realtà è percepita all'interno delle forme sociali, ma implica anche una modifica delle prescrizioni sociali, ovvero delle costruzioni normative che guidano l'azione e il pensiero. La mobilità, in altre parole, non è solo un movimento, ma anche una costruzione sociale, una normatività che rimanda a una particolare concezione del mondo, che oppone il discorso mobilitario al discorso di ancoraggio (il rizoma contro la radice) e mira a stabilire nuove relazioni di autorità, sorveglianza e controllo.

Paul Virilio aveva già osservato che il “tempo zero” diminuisce “tre attributi del divino: ubiquità, istantaneità, immediatezza”. Il nostro rapporto con la politica, la cittadinanza e il territorio è trasformato da questa compressione. “La compressione del tempo”, scrive Serge Latouche, “è un effetto fondamentale della distruzione del mondo concreto causata dal produttivismo della società della crescita”. L'ossessione per l'“urgenza” rende il tempo l'ostacolo definitivo da superare. Guadagnare tempo significa guadagnare denaro (il tempo è denaro).

La mobilità totale ha quindi preso il posto della mobilitazione totale (Totalmobilmachung) di cui parlava Jünger. L'attività, incessante ed estenuante, stressante e deprimente, non è più qualcosa che si intraprende per dovere o per raggiungere un particolare telos, per realizzarsi o per realizzare sé stessi, ma diventa una nuova natura. Da allora celebrata come tale, rappresenta il modo in cui l'uomo deve, per sopravvivere, mettersi al passo con un “mondo che si muove”. Bisogna adattarsi al mercato del lavoro, il che implica spostarsi, persino espatriare (si fugge da una situazione per un'altra).

Il potenziale di mobilità fa ormai parte del capitale. Il nostro rapporto sociale dipende dal mantenimento delle nostre prestazioni e non dall'occupazione di una posizione. La precarietà si generalizza, il “percorso professionale” sostituisce la carriera, così come il “lavoro” sostituisce il mestiere. Il bougismo obbliga a imbarcarsi nella folle corsa della Megamacchina, causando la somiglianza di coloro che sono in perpetuo movimento. La disaffiliazione o il disancoraggio diventano un obbligo, gli uomini sono letteralmente disorientati.

Proprio come tende alla soppressione dei confini, l'ideale mobilitario tende alla negazione dei limiti, sia spaziali che temporali. Ogni limite è infatti “considerato come un vincolo inaccettabile per le entità che lo affrontano”, con la conseguenza della comparsa di un nuovo vincolo: muoversi sempre di più, da cui deriva paradossalmente un nuovo stato stazionario, come per i criceti che girano incessantemente nella loro gabbia rimanendo fermi. “L'uomo, parte integrante di questo contesto, non deve più distinguersi da esso, ma assumere la sua appartenenza a un reale illimitato”.

Dei contro titani

Alain Coulombel affronta il problema dell'eccesso in un “breve trattato” che si presenta come un dizionario, con voci quali “accumulazione”, “estrattivismo”, “megalopoli”, “robotica”, “sorveglianza totale”, ecc. La sua tesi è che l'eccesso “non è semplicemente una questione di eccesso, ma deriva sia dalla trasgressione sia, più radicalmente, dal rifiuto di ogni limite, un rifiuto che per Hannah Arendt definisce la specificità dell'azione umana”.

Gli antichi temevano l'eccesso, i moderni lo idolatrano. “Come in tutte le arti l'uomo intelligente si sottomette alla giusta misura, così anche l'uomo buono deve sottomettersi al legittimo ordine dell'universo”, leggiamo in Epitteto. Il rifiuto della “giusta misura” è la definizione stessa di hybris. Un problema molto antico, come testimonia, ben prima dell'avvento del mondo megalomane del potere illimitato, del gigantismo e del “sempre di più”, l'opposizione tra il mondo degli dei (che è anche il mondo degli uomini) e il mondo dei Titani (i Giganti nelle mitologie germaniche). Nella Gigantomachia, i Titani sono dalla parte della brutalità elementare, dell'informe, del disordine, della natura scatenata, mentre gli dei sono dalla parte della forma e dell'armonia. “Se portiamo sempre dentro di noi una parte di barbarie, diceva Jean-François Mattéi, è perché la nostra ragione conserva ancora una parte del titanico [12]”.

L'uomo dell'antichità privilegia la perfezione finita, l'uomo occidentale ha il “prurito dell'infinito” (Nietzsche). Spengler aveva ragione a dire che la cultura antica e la cultura occidentale, faustiana, sono per molti aspetti culture diverse, e persino opposte. È un errore credere che l'una costituisca il “sequel” del tutto naturale dell'altra. La cultura antica è dalla parte degli dei, la cultura occidentale dalla parte dei Titani.

Realizzando due grandi fantasie moderne, quella dell'autogenerazione, dell'uomo che si costruisce da zero, e quella di un mondo senza corpo, cioè di un uomo disincarnato, la tecnologia moderna deriva chiaramente dall'eccesso, corrispondendo allo stesso tempo allo stadio supremo della reificazione, cioè della trasformazione dell'uomo in oggetto. Thomas Bauer osserva che “alcuni utopisti sognano già un transumanesimo o un postumanesimo in cui gli uomini-macchina potranno finalmente condurre una vita totalmente libera da ambiguità [...] Quando le macchine decideranno la verità, potremo finalmente vivere liberi dall'ambiguità”. Ma egli vede in questo anche una “negazione della storia”, ed è senza dubbio su quest'ultimo punto che è opportuno insistere.

La storia, infatti, è per definizione il regno dell'imprevedibile. La grande caratteristica della macchina è invece quella di essere prevedibile. L'uomo-macchina diventa prevedibile nella misura in cui diventa macchina, si trasforma in macchina. Il cyborg, l'uomo “potenziato” da protesi e chip elettronici, si ritrova quindi privato di ciò che costituisce la sua specificità: la sua storicità [13]. La grande sostituzione dell'uomo con la macchina non è quindi solo la promozione di un “mondo senza qualità”, ma anche e soprattutto l'avvento di un essere privato di ogni accesso all'Ereignis, alla capacità di “far accadere in sé, nella propria proprietà” (Heidegger).

Il nichilismo come dimenticanza dell'essere

La tecnologia è certamente inerente alla condizione umana perché l'uomo è un “essere di mancanza” i cui strumenti sono i veri organi. Ma la tecnologia moderna è ben diversa dalla technè degli antichi. Heidegger ha ripetutamente ricordato che l'essenza della tecnologia non è di natura tecnica ma metafisica. Ecco perché, se spesso ha criticato la tecnologia moderna, ha anche affermato che è aprendoci all'essenza della tecnologia che potremo intravedere il suo “fascino liberatorio”.

L'epoca attuale rappresenta una svolta il cui unico precedente è la rivoluzione neolitica. Di fronte ai primi agricoltori, i cacciatori-raccoglitori avevano saputo mantenere la loro preminenza creando una struttura gerarchica funzionale in cui l'agricoltura corrispondeva alla “terza funzione”. Quale potrebbe essere oggi l'equivalente di una tale trasformazione?

La perdita di diversità, il ruolo della mobilità, l'eccesso: immediatamente, tutto questo rimanda al sistema capitalista. Spinto sia dalla pulsione di morte [14] che dalla logica autofagica del capitale [15], il capitalismo oggi regna su un mondo trasformato in “un universo di mezzi che non servono ad altro che alla propria riproduzione e alla propria crescita” (Zygmunt Bauman).

Il grande fattore di omogeneizzazione è il primato dell'economia e lo scatenarsi planetario dell'assiomatica dell'interesse. Il capitalismo per sua natura aspira al mercato mondiale ed esige l'abrasione di tutto ciò che può ostacolare la logica del profitto. Flessibilità, innovazione, concorrenza, adattamento, tante parole che giustificano la mobilità, che soddisfa perfettamente le esigenze di un capitalismo ormai totalmente deterritorializzato. L'alienazione è la caratteristica fondamentale del modo di produzione capitalistico. Essere alienati significa, in senso proprio, essere estranei (alieni) a sé stessi, il che è fondamentalmente una forma di follia: la società diventa un manicomio per gli alienati.

Per ora, viviamo nell'epoca dell'“oscuramento del mondo, della fuga degli dei, della distruzione della Terra, della gregarizzazione dell'uomo, dell'odio sospettoso verso tutto ciò che è creativo e libero” [16]. Viviamo nell'ora della dissoluzione delle grandi narrazioni, della dissoluzione dei progetti collettivi, della dissoluzione di ogni forma di noi-ità (Wirheit). Il nichilismo risiede sempre nell'oblio dell'Essere: “Rimanere nell'oblio dell'Essere e limitarsi ad avere a che fare con gli esseri - questo è il nichilismo”. Per uscirne, bisognerebbe cambiare il super-io. Sostituire il super-io che aliena con un super-io che incita al superamento. In caso contrario, continueremo a girare come topi in un labirinto. Senza trovare l'uscita.

Questo saggio è stato originariamente pubblicato su Éléments n. 215, agosto-settembre 2025. Tradotto dal francese all'inglese da Alexander Raynor.

Note

[1] Marc Augé, “Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity”, Seuil, Paris 1992.

[2] Stefan Zweig, “The Uniformization of the World”, Allia, Paris 2021. Cf. anche Olivier Roy, “The Flattening of the World. The Crisis of Culture and the Empire of Norms”, Seuil, Paris 2022.

[3] Zygmunt Bauman, “Modernity and Ambivalence”, Polity Press, Cambridge 1991.

[4] Un esempio: alla musica seriale, di cui dice che l'ambiguità è “totalmente assente”, Thomas Bauer contrappone il famoso “accordo di Tristano” (Fa, Si, Re♯, Sol♯) che attraversa tutto il dramma musicale Tristano e Isotta di Wagner, “caso tipico di un'ambiguità di estrema complessità: plurivocità sovrabbondante, senza tuttavia essere infinita o distruttiva di significato, razionalmente analizzabile senza mai portare a un risultato univoco.”, pag. 74).

[5] Nel loro dibattito sulle religioni secolari, sappiamo che Hannah Arendt rimproverò Jules Monnerot per aver affermato che le cose sono definite soprattutto dalla loro funzione, un'idea che lo portò a considerare che un sostituto, un surrogato, non si distinguesse fondamentalmente da un'opera originale se poteva svolgere la stessa funzione. Al che Hannah Arendt rispose che quando usava il tacco della sua scarpa come martello, questo non trasformava la scarpa in un martello. In realtà, la definizione procede al contrario dalla distinzione, che a sua volta nasce da un interrogativo su ciò che è. Le cose sono definite dal loro contenuto sostanziale, non dalla loro funzione.

[6] Milan Kundera, “The Betrayed Testaments”, Gallimard, Paris 1993, pag. 275.

[7] Nota del traduttore dal franscese: “Bougisme” è un termine coniato dal pensatore francese Pierre-André Taguieff. Non esiste una traduzione equivalente in inglese. In francese, il verbo bouger significa letteralmente “muoversi”. Bougisme è un termine che descrive un progressismo degradato che accompagna efficacemente il liberalismo: il culto del cambiamento fine a sé stesso. Devono muoversi perché il mondo intorno a loro è in movimento.

[8] Cf. anche Timothy Cresswell, “On the Move. Mobility in the Modern Western World”, Routledge, New York 2006.

[9] Philippe Ariès, “Essays of Memory”, 1943-1983, Seuil, Paris 1993, pag. 57.

[10] Paul Virilio, “Speed and Politics. Essay in Dromology”, Galilée, Paris 1977; Hartmut Rosa, “Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late Modernity”, La Découverte, Paris 2012.

[11] Cf. Zygmunt Bauman, “Liquid Present”, Seuil, Paris 2007. Cf. anche Bertrand Montulet, “Mobilities. The Spatio-temporal Stakes of the Social”, L'Harmattan, Paris 1998.

[12] Jean-François Mattéi, “The Sense of Excess”, Sulliver, Paris 2009. Cf. anche Olivier Rey, “A Question of Size”, Stock, Paris 2014.

[13] Cf. Denis Collin, “Becoming Machines”, Max Milo, Paris 2025.

[14] Byung-chul Han, Thanatocapitalism, PUF, Paris 2021.

[15] Anselm Jappe, “The Autophagous Society”, La Découverte, Paris 2017.

[16] Martin Heidegger, “Introduction to Metaphysics”, (1952), Gallimard, Paris 1967, pag. 42.

https://www.arktosjournal.com/p/fire-on-the-megamachine

Traduzione di Costantino Ceoldo